伝統としての舞踏

小林昌廣

藤原智子監督によるドキュメンタリー『伝説の舞姫崔承喜』を観る。戦前に日本で活躍し、戦後北朝鮮で行方不明となった美貌の舞踊家崔承喜(チェスンヒ)のダンサーとしての足跡を、現代舞踊と韓国伝統舞踊の両方を得意とする金梅子(キムメジャ)が辿ってゆくという構成になっているこの映像は、ドキュメンタリーとしては無論最高レベルの作品である。だが、それに加えて、崔承喜の「踊る」映像をみることができるというのは貴重な機会である。日本の多くの画家や彫刻家がその姿を作品に残している彼女の「菩薩の図」は、宝飾と刺繍をほどこしたわずかな布だけが全身を被っているような官能的な姿だけしか見ることはできなかった。それがこの映画では、アメリカで撮影されたという「菩薩の図」を、わずかであるが観ることができる。上半身と上肢の運動しか見ることはできぬが、そこで踊る崔承喜は、西洋の現代舞踊とも韓国の伝統舞踊とも異なった、なにか形よりもそのものの化身として動作が発生しているという印象をもった。

崔承喜は、石井の指導でモダンダンスもこなしたが、もちろん韓国の伝統舞踊にも才能を発揮した。「伝統と創造」といったテーマを考えるときには、崔承喜の存在は重要であろう。同時に「舞踏と伝統」といった、いささか突飛な主題も思い浮かぶ。舞踏ではないが、毬谷友子の一人芝居「弥々」で、声だけの良寛役を勤めていたのが松本幸四郎だったのが、今年からは市川染五郎になった。この時点で「弥々」は伝統的な演劇になったといえる。

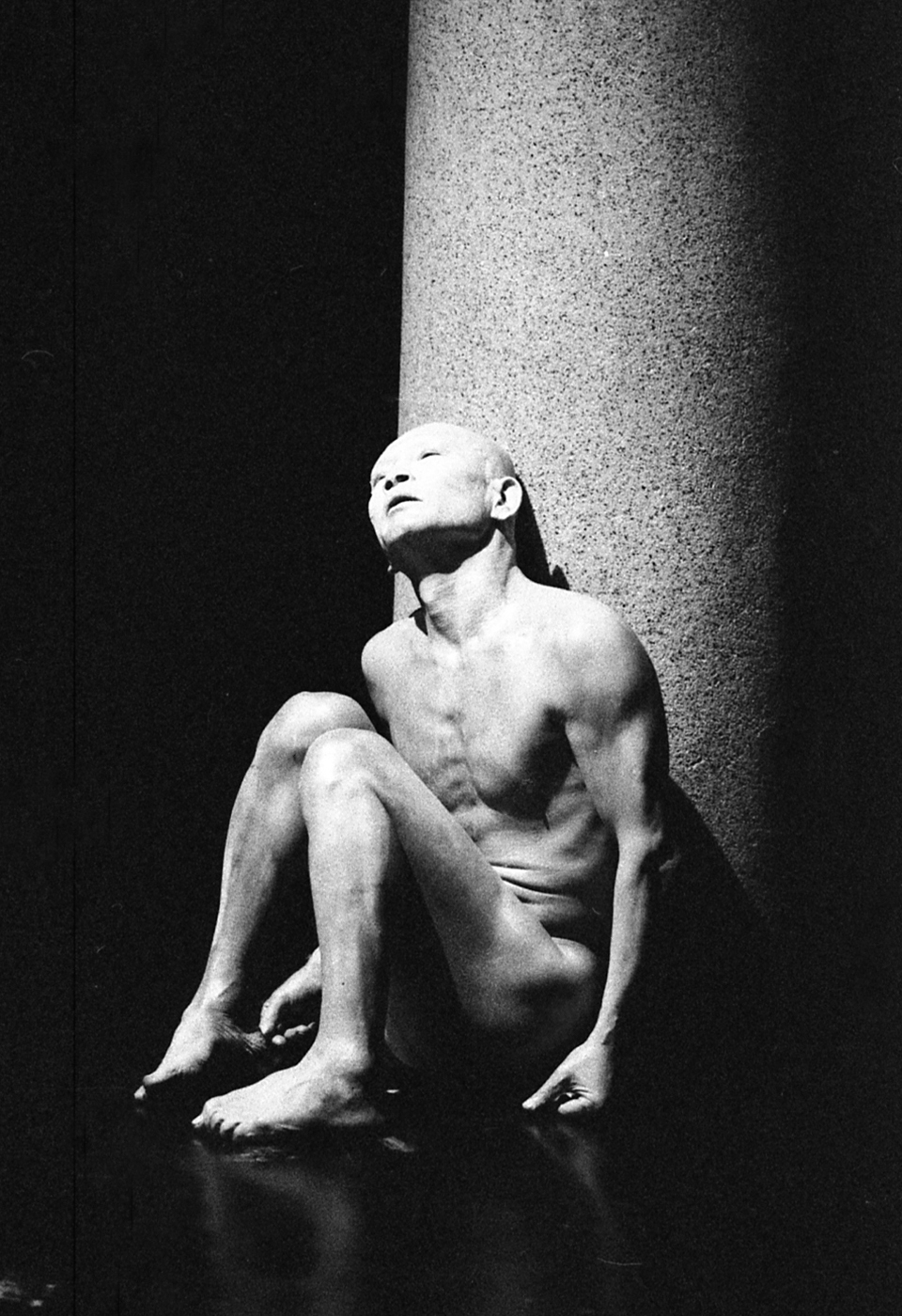

舞踏でそうしたことがありえるだろうか。歌舞伎のように直系でなくともいい。それで云えば、9月12日、13日の TORII HALLでの室伏鴻の「外の人、他のもの」は、なにか「伝統としての舞踏」という印象を抱かせる作品だった。衣装も舞台も音楽もいたってシンプルだが、室伏の鋭い肢体だけがある。ときに動き、まろび、飛び、そして這う。室伏であることを決して忘れることなく、しかし舞踏だとか身体だとか観念的なものを一切捨象させてしまう空間。ギリギリまで削られているのは室伏の肉体だけではない。観るものの思考もまた、わずかな官能を残してすべてスリム化されているのだ。室伏の師である土方巽は、かつて彼について「あなたの舞踏の中にもう一つの苛烈な無為、為さない行為という側面を私は見たわけですね」と述べている。それだ、と思う。舞台の上で何が起こっているわけでもない。だが確実に肉体がある。事件でも事象でもなく、物事がある。現象学では解明できない舞踏の存在論がそこにある。模倣でもなければ類似でもない。だが、室伏鴻の舞踏を観ていると、土方巽の肉体を想うことができる。これをこそ「伝統」という名で呼んでもいいのではないだろうか。(後略)