ダンスの現在地──フランスの挑戦と変容

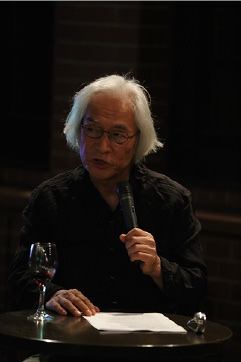

石井皆さん、こんばんは。石井達朗と申します。私はエマニュエル・ユインにはコロナ以前からしばらく会っていなくて、最後にお目にかかってからかなり時間が経過しているのですが、今伺ったら、最近も日本に来ているということでした。彼女は本当に日本との関係が深く、日本とフランスのダンスの交流ということを考えてみると、これほど長く深く交流してきた二つの国というのはない感じですね。古くはエルヴェ・ロプ。エマニュエルも以前一緒にやったことがあるみたいですけど、そのエルヴェ・ロプは水戸芸術館のACMで日本のダンサーと一緒に作品を作ったりしていましたし、それから皆さんご存じの静岡芸術センターにはジャン・クロードガロッタが来て、そこのディレクターをしていたこともあります。そういった中でも、特にエマニュエルのように、日本に長く滞在して日本のダンサー達と一緒に作品を作ったり、笠井叡とか田中泯とか室伏鴻CNDCアンジェに招いて長く共同作業をした人は、珍しいと思います。

今回再び来日されましたが、一番の目的はどういったとこるにあるのでしょうか。

エマニュエルみなさんこんばんは。エマニュエル・ユインです。再び日本に戻って来れて大変嬉しく思っています。

今お話がありましたように、最近では、2010年、2019年、2023年と、パリの美術学校ボザールと東京芸術大学の交換事業のために来日しています。

長く務めていたフランスのアンジェ国立ダンスセンターCNDCを10年ほど前に退任したのですが、現在の私にとって大事なことは、10年前にそこを辞めた後も、私は同じことをやっているという事なのです。それは、作品をつくるということ、リサーチをするということ、それから教育をするということです。

最近はダンサーより、建築家やビジュアルアーティストたちにダンス/パフォーマンスを教える機会が増えています。そしてさらに重要なこととして、私の仕事がどのように進化してきたのかということに関連して挙げると、身体を通してどうやって世界の物事について学ぶことができるか、ということに、関心を持つことになったということです。建築家や、ビジュアルアーティストにとって、勿論全ての人にとってですが、普段はそのためのツールとしては使わない身体を、世界の物事を学ぶために使うということは、とても重要なことだと思います。身体は世界について沢山のことを私たちに教えてくれます。そしてそのことは、建築家やビジュアルアーティストにとって、空間や世界を理解する上でとても有用なことであるということです。私は建築家を空間に連れてきて、そしてダンスを作ります。

これからお見せする映像は、自分がアンジェの国立ダンスセンターを離れた後のことに関して、それと併せてCOVID-19の後にどういうことをやってきたのか、ということを知って頂くのに良いのではないかと思います。

司会45分程度の映像素材を用意していただいていますので、それを見ながら彼女が話をしていくというふうに進めていきたいと思います。

途中関係ないことをしゃべっているかもしれませんが、最近やっていることをずっと映像的に見せていこうというふうにデザインされているようです。

エマニュエルまず最初にお見せするのはこの「nuage」という作品です。nuageはフランス語で雲を意味します。これは2021年の作品で、自分のベトナム人の父が2018年に亡くなった後につくりました。私は父の死後、2020年にベトナムに行って、彼の痕跡を探すということを行いました。この作品では、私は自分が受けてきた運動の教育、運動の身体的な経験というものを編集しています。子どものころのバレエであるとか、ハンドボールであるとか、そうした違うレイヤーの身体感覚、運動感覚を混ぜ合わせています。

この映像の背景にテクストが見えるのがお分かりになるかと思います。これはこの作品のドラマトゥルギーとして、ベトナムに戻ったということが一体私にとってどういう意味を持つのか、それを通して何を表現していきたいのか、ということを尋ねられたことに対する、応答のテクストになっています。実際にどういうことを表現しているのかというと、フランス語でpied(足)pasは歩みですね、それからpapa(父)、そして自分の故郷、国というpays、その三つをモチーフとしています。P音の言葉遊びです。今回はライトが非常に重要な要素になっています。私の父のファーストネームは青い雲、名前に雲が入っているということで、たくさんの煙が舞台上にあるというのが特徴になっています。

次にお見せする作品は「lande」というものになります。これは都市のポートレート、都市の肖像で、ヒューストンをテーマにしたものす。これは2016年から取り組んでいる建築をテーマにした私の作品の一部と関わっています。私はジョセフィーヌ・コトンというアーティストとの連携で、四つの都市の肖像の作品をつくっています。一つ目が、ニューヨークで2016年、それからもう一つがフランスのサン・ラザール、そして三つ目がこのヒューストンで、四つ目がサンパウロです。

ニューヨークに関しては、私が建築学校で教えていた頃に、ニューヨークのポートレートをつくってほしいと頼まれた、という経緯があります。それでまずニューヨークに実際に住んでいる人たちにインタビューを行いました。質問としては、都市の風景というものがどういうふうに体に影響を与えるのかということ、そしてあなた自身がそこで何を体としているのかということでした。

ヒューストンでインタビューをした時、みんな違う答え方というか、違う仕方で応答し、そのビジョン、物の見方というものは、時に矛盾するものでもありました。私がインタビューをした人たちというのは、実際にこの映像の中に映っている人たちですが、彼らに、ヒューストンがヒューストンになる前は(1835年にヒューストンが生まれたわけですが)どうであったのか、そしてヒューストンという名前になることによってどういう変化が生まれたのか、ということを質問しました。

先ほどの問いを含めた三つの質問を、例えばインディアンのアパッチ族の人たちであるとか、企業家の方であるとか、語り部、それから地質学者、スペイン人のキュレーター、あるいはメキシコ人アーティストといった人たちに質問したのです。

このインタビューを通して、理論的にはっきりしたわけではないのですが、一体誰が最初にその土地を所有したのかということや、誰が、破壊を始めて生産を始めてといったことを行なっていったのかということとか、例えば具体例として挙げられるのはガスによる汚染であるといったことですが、そういったことも分かってきました。

そうした経験を通して、建築や都市といったテーマは、私にとって今、非常に重要なものになってきています。そしてそのことを通して、もっと多くのことを学んでいきたいという気持ちがこれまで以上に強くなってきています。単にダンスをするということだけではなく、リサーチをするということ、それもダンスの外のものについて、ダンスの外部のものについて学ぶということが必要になってきていると感じます。そのことは私にとって非常に魅惑的なことであり、ダンスをツールとして、世界がひろがってきているということです。

石井まだ映像が続くと思うので、忘れないうちに質問ですけれども、最初に見た映像は、我々が見ても分かるように、非常にフィジカルで自分の個人の作品をつくるということに集中していたと思いますけれども、今見ている作品は全く違っていて、いわゆるパブリックアートというか、自然とか社会とか文化とか、そこに生きる人たちがどんなふうに生活しているかとかいうことを含めてつくっている感じがして、最初に見たものと全く違うのですが、こちらの方向にエマニュエルさんが変わっていったのか、それとも全く別の仕事としてやっていたのか、お伺いしたいと思います。

エマニュエルそれは、自分が予想していなかった、思いがけないことが、与えられた条件によって訪れたということでした。それは、アンジェを辞めた後に、建築家養成のための学校で初めて建築家にダンスを教えたわけですが、その結果、私にとって建築というものが非常に有益なものになったというか、今のような状況になった、ということです。

石井その建築の学校にダンスの経験のある人たちというのはいたのですか。

エマニュエルどれくらいダンス経験がある人がいるかという点はあまり重要ではないというか、どのくらいいるか分からないというのが正直な答えです…。

建築学校で教えていた頃、ニューヨークに自分の作品のツアーで行き、その時にフランス大使館の人に、ニューヨークの都市について、振付家としてどういうことができるのかということが見たいと言われたのです。

それは非常に新しいフリンジ、橋渡し、橋を架けるということになりました。

勿論、私にとって劇場や舞台というのは大事であり続けたのですが、しかし同時に都市について学ぶ、ということが始まりました。

今お見せしている映像はサンパウロです。日本人も映っていますけど、日本列島という所から移住をしていた人たちが非常に多くいる、その都市に出会えたことは幸福でした。portrait of cityのシリーズでは、都市でインタビューを行った後、ムービーを作るということをやっています。実際に都市でパフォーマンスをするということもありますし、あるいはそのパフォーマンスを撮った映像を、さらに別の場所に拡大していくということも行っています。

パフォーマンスとクリエーションをやっていると言いましたが、先ほどお見せしたのは去年の2月にボザールで作品として製作したものです。この創作を通して、ビジュアルアートの生徒たちは、お互いに触れたり、回ったりするというような、技術的なものというよりも、もっと違うところで発展していくという成果を得ることができました。

サンパウロのportrait of city、町の肖像、についてもう一言をつけ加えると、私たちは都市を直接的にフィルムで撮るということはしませんでした。それよりも、むしろ私が教えているボザールの10人の学生と、それからサンパウロの学校の生徒10人、合計20人のアーティストたちが、どのように出会ったのかということを記録するということに主眼を置きました。そのとき、とりわけ今日ブラジルにおいて、アーティストであるということはどういうことなのか、政権の交代であるとか、あるいはレイシズムがまだ強いことであるとか、そういった状況の中でアーティストであるというのはどういうことなのかといった、様々な問いが共有されました。

今お見せしているのは、この間の6月にパリでつくった最近の作品です。実はこの作品も私が選んだわけではなくて、以前パリのオペラ座のディレクターであったバンジャマンに頼まれてつくったもので、10人のアーティストに依頼して、都市における作品というものをつくったもののうちの一つです。先ほど自分で選んだわけではないという話をしましたけど、そのディレクターのバンジャマンが私に指定したのは、パリの5区にあるモベール広場という所でした。ここはこの1世紀の間にベトナム人コミュニティができたところで、ベトナム系移民が多くいる場所です。彼の要望は、私がこれまでやってきた建築、それから運動というものを結びつけるアプローチをやるということだけではなく、さらに個人的なもの、個人的な問題とかその素材というものを、今日最初にお見せした「nuage」ように組み入れてほしいということでした。私にはベトナムの血が半分入っていますから、このエリアでやってほしいと頼まれたということです。

そして彼のもう一つの要望は、ホー・チ・ミンがフランスに初めて来た1911年~1913年の頃と、それからその後ホー・チ・ミンが再度フランスにやってきた1929年~1933年、その時のホー・チ・ミンの存在というものについて示してほしいということでした。このホー・チ・ミンという人物、一人の男を示していくためには、私は多くの本を読んだり、勉強したりする必要がありました。一体どういうふうに、自分の家族が嫌っているこの男について、ホー・チ・ミンについて、示していくことができるのか。何故なら、彼は多くの人をベトナムから移民させた原因になっている人物だからです。私自身も1950年代に南ベトナムから移民してきた家系に属していて、それというのはホー・チ・ミンという、北ベトナムが共産主義になった根源であり、そのことにより南北の流血による分断と統一の過程、それにはフランスとアメリカの思惑も働いていますが、の発端となった人物について、ただ悪いだけの人物ではないということを見出す努力が必要でした。

今お見せしているのは木を抱きしめるという作品になります。木というのはパートナーであったり、先生であったり、それから証言者でもあるということに着目しました。ちょうど先週に京都のヴィラ九条山という所でもこの作品を上演しました。

この作品では今映っていることですけど、フロア、床、大地に針ですね、針灸の治療の針をするという、そういうことをやっています。私が木とのコラボレーション、木と踊り始めるということを始めたのは2020年のことでした。それは自分の父の死後ベトナムを訪れたときで、ただただ非常につらくて戻りたいといった経験であった上に、もうみんな亡くなっているので、そこには木しか残っていなかったという、そういう状況でした。そんな状況の中で、200年の樹齢を持っている木に出会いました。ベトナムのこの木はすべてを見てきたことになるわけです。自分の父親が大きくなっていく過程や、あるいは1950年代にマルセイユへ向けて船でベトナムを発つというときも、この木は見ていた、ということを思って、私は、木と踊るということを始めました。

私の父親は針灸師でした。彼はそのことについて沢山のことを語ったりはしませんでした。それで私は床であるとか、木であるとか、そういうところに身体的な次元のものを地理学的にカルトグラフィーしていくということをやっていきました。木に関してはいくつかエピソードがあって、ひとつが先ほどのベトナムで、それからもうひとつがイタリアのオリーブの木(それはキシレラ菌というバクテリアで病気になっている木でしたが)の経験です。そして三つ目のエピソードは、自分が踊っている目の前にある木すべて。それが例えば先週行った京都の、いわゆる笹林のような自分の前にある木。その三つです。

石井先程ホー・チ・ミンという名前が出てきたのですが、以前アメリカという大国が、北ベトナムという小さな国と戦っていて、そのトップにいたのがホー・チ・ミンですね。ホー・チ・ミンはある意味で革命家なんですが、でもそれだけでは割り切れない部分もあって、エマニュエルの家族のようにベトナムからフランスに移民として、ある意味逃げるようにしてきた人たちにとっては、ホー・チ・ミンは敵であり、憎き人なわけです。しかしフランスでも、日本でもそうだったんですが、学生運動とかリベラルな人たちはアメリカを非難していて、ベトナム戦争反対というのはアメリカを非難することだったわけですから、そういったことからも、まず興味があるのは、エマニュエルのような立場の人が、こういう複雑な政治的な状況を、どのようにして頭の中で整理し、そして作品をつくったのかなということです。

エマニュエル今のご質問に対して答えると、ホー・チ・ミンについての作品というのはドラマではあるけれども、私のためのドラマではないということです。エピソードとして挙げられるのが、生きている間にベトナムについてもその歴史についても語ることはなかった父が、子供に残す本として、詳細すべてのことを書き残していたということです。そのことは何を物語っているかというと、生きている間には言えなかった、という父の痛みです。それから私自身は見た目がベトナム人なので、どこから来たのと聞かれることがよくありました。レンシャトフーという地名を言って、私はフランス人だということを言うという、そのこと自体の個人的な痛みというものはありますが、でも先ほどの作品に関しては、そういうことではなく、ただ歴史を学ぶということが、非常に面白かったということです。

父はフランスで勉強をしていて、ホー・チ・ミンもまた自分の父親と同じようにフランスに来るのですが、彼は勉強をするような境遇にはなかったので、とにかくフランスに来て働いて、そのうちにどのようにしたらこのフランスからベトナムは独立することができるのかということを、非常に尊敬するフランスという国から学ぶ、それを学びたいというふうになっていったという過程が分かってきました。そして冷戦のときもそうですけれども、アメリカには中国の脅威というものがあって、そうしたベトナム戦争になっていく中で、アメリカとフランスによって虐げられようとした小さな国が、その大国を覆して勝利して独立を勝ち得ることができたということ、その小さな体、小さな頭の我々ベトナム人が、どうして大きな人たちをひっくり返すことができたのかということを考えると、とても感慨深いものがあります。

質問者フランスでホー・チ・ミンがインディペンデントした。彼はどのようなことを学んだのでしょうか、フランスで。

エマニュエル彼がフランスにいたときにフランスの共産党を中心にアンテルナショナルというのがあって、フランスの真ん中にあるトゥールという町でアンテルナショナルの会議が開かれていたときに、ホー・チ・ミンはフランス共産党を代表してデ・コロナイゼーション、脱植民地化、についてスピーチをしました。そのフランス共産党で培った知識や経験を基に、脱植民地化を図るノウハウを彼が学んだということです。彼は非常沢山のものを読み、また色々なことを書いていました。フランス語も非常に上手だったため、さまざまな国の人たちとの出会いの中で学び、教育されていったということもあります。

作品をつくった後、私はホー・チ・ミンのファンになりました。とりわけ彼の道のりを辿っていく過程で、私は深い感銘を受け、そして同時にその過程は非常に驚嘆すべきものだという感覚を得ました。彼はフランスで様々な人と出会い、学び、そしてその数十年後にベトナムの首相になり、アメリカのジョージやニクソンといった大統領に手紙を書いていくという、そういうところからも、そのような出会いを自分自身で作っていった人なんだという認識を持つに至りました。ベトナムは今も痛ましいものではあるけれども、そうした、時には写真を撮ったり、労働もしたりというようなことをしてきた彼の道のりというものに、共感しました。

もう一つエピソードをつけ加えると、自分の祖母のことです。1975年に南ベトナムにコミュニストが到着し、行き場所がなくなった彼女は父のもとに送られたわけです。1975年までは祖母は非常に裕福だったにもかかわらず、共産党がやってきたことによってすべてを奪われてしまい、フランスに来るしかなかったということです。小さい頃の記憶で思い出すのが、祖母は何故フランスに来ちゃうんだろうって不思議に思ったということです。

そろそろ終わりにしたいと思いますけれども、この空間というのは、室伏さんの本などもたくさん残されている場所です。あまりにも早い死でした。彼が亡くなった2015年6月に私はニューヨークにいました。そこでEikoさんから鴻が亡くなったという連絡を受けました。本当は鴻と一緒に何かしたいと思っていたのですが、それはできなくなってしまいました。ただ、鴻は今もここにいるという感じがしていて、それは、ここにいるという、ただ単にそういうことではなくて、何か別の形、別のシチュエーションで、彼はここにいるという気がするのです。いなくなってしまったけど、いる、という感覚です。私が教えていたアンジェには沢山の教え子がいて、今でもみんな、鴻のティーチングが大好きだったということを話しています。

石井今の「Spiel/シュピール」という作品なんですが、すごくいい作品だったので強く印象に残っています。もう一つ印象に残っている理由というのは、多くの方がご存じだと思いますが、アサヒ・アートスクエアの空間が非常に生かされていて、笠井さんとエマニュエルさんがずっとデュオで踊るんですけれども、大体の道筋が決まっているのですが結構インプロビゼーションが多いんですね。しかし、非常に集中力があって、とてもいい作品だったので印象に残っています。エマニュエルさんに今ちょっと聞きたいと思ったのは、このとき笠井さんは結構しゃべっていたんですよ。笠井さん、踊るときよくしゃべりますけれども、このときもよくしゃべっていて、それにつられてかどうか、エマニュエルさんも何か言葉を発していたように思います。最近日本のコンテンポリーダンスで結構しゃべる人が少なくなくて、それは良いとも悪いとも言えないですけれども、あまり必然性がないのに踊りをカバーする感じでしゃべっている人もいますし、いずれにしろ結構しゃべる人は増えてきたという傾向があるんですけれども、エマニュエルさんにお聞きしたいのは、この作品をつくるとき、エマニュエルさんが笠井さんから何か好きなことをしゃべっていいよとか言われているのかどうか、その公演中の声を発することについて何か笠井さんから言われていたのかどうか、ちょっとそのことを聞きたいと思いました。

エマニュエル私がステージ上で話し始めたのは笠井と出会う前からのことでした。

そのときのことは、はっきり覚えています。それは、2001年にル・ファットフッセというグループによってニジンスキーの「牧神の午後」を頼まれたときのことでした。「牧神の午後」の作品に参加したとき、私と、あと5人のダンサーがダンスをしながら話すということを要求されて、……そういう経験をした後、笠井さんとのあれがあって、笠井さんがその中で「わっ」と叫び始めた。「あ、いいじゃん。私も叫びたい」って思って叫ぶということをしたら、話す、ダンスする、二つの違うことをステージ上でやるという、その難しさにもかかわらず、それによって感じる快感ということをすごく感じることができるようになりました。

そういうわけで、叡と一緒に踊るということは自分の人生において非常に強烈な変化でありました。

質問者室伏鴻さんのパフォーマンスは何度か実際に見られているんですか。

何かコメントがあればお聞きしたいのですけど。

エマニュエル彼は非常にintenseな人でした。intenseというのは、強度がある、非常に集中している、そういうことです。教えたり、生活をしたり、タバコを吸ったり、お酒を飲んだり、そして勿論踊ったりという、さまざまなシチュエーションの彼を知っていますけれども、すべての活動にそういうintensity、強度というものがあったというふうに思います。「quick silver」という作品を若い人向けにやるということもありましたけど、彼は常にintenseであるだけでなく、narrowというか、ただ一つのところにぐっと深く深く集中していく、そういう集中というもののある人でした。

石井明日から三日間、中野のテルプシコールでエマニュエルさんのワークショップがあります。エマニュエルさんは、テルプシコールが長い間、舞踏の拠点であることをよくご存知なので、そこでワークショップができるのはすごく嬉しいというふうにおっしゃっています。どうぞ是非ご参加ください。

エマニュエル渡辺さんが、室伏さんの「Faux Pas」に関連するテクストを送ってくれました。Faux pasは、歩いていて道を踏み外すという意味のタイトルですけれども、そこからfalling existenceというものについてやりたいと思っています。それは床に倒れていることと、それから立ち上がっていくということのメタファーにもなっています。私の作品の中にも既にそういうことをやっているものがあるので、今回はそれをシェアしながら、倒れること、落ちること、立ち上がること、ということについてやっていきたいと思います。

Infomation

アンジェの国立現代舞踊センター(CNDC)の芸術監督として多方面にわたる活動をしていたエマニュエル・ユインの、その後の多彩な仕事と創作について映像を交えて話しあいます。ユインの新作、笠井叡、室伏鴻などとの出会い、フランスにおける舞踏の受容、アメリカのポスト・モダンダンスの影響、フランスのコンテンポラリーダンスの現在、日仏のワークショップの可能性などがテーマになる予定です。(石井達朗)

日時

8月7日(水)19:00〜

会場

室伏鴻アーカイブShy

会場

中野テルプシコール

Profile

エマニュエル・ユインEmmanuelle Huynh

ダンサー、振付家、教師。造形作家や音楽家など異分野のアーティストとの共同作業を精力的に行う等、批評的まなざしでダンスの再構築を進める彼女は、ドミニク・バグエ、トリシャ・ブラウンなど多くの振付家の元で踊り、エルヴェ・ロブ、オディール・デュボック等とも共同作業を行ってきた。2004年~2012年アンジェ国立振付センター芸術監督、2018年~2021年フランス国営劇場ニームのアソシエイトアーティスト、2016年9月よりパリ国立高等美術学校にて指導を行う。

石井達朗Tatsuro Ishii

舞踊評論家。ニューヨーク大学(NYU)演劇科ブライト研究員・同パフォーマンス研究科ACLS研究員などを経て慶応大学名誉教授。関心領域として、サーカス、アジアに根付く身体文化、ポスト・モダンダンス、ジェンダー / セクシュアリティから見るパフォーマンス論など。『ダンは冒険である』『身体の臨界点』『男装論』『異装のセクシュアリティ』『ポリセクシュアル・ラヴ』『アクロットとダンス』『サーカスのフィルモロジー』『アウラを放つ闇─身体行為のスピリット・ジャーニー─』他