Exhibition

日時

2025年7月15日‒8月10日

場所

オデオン・シアター

室伏鴻(1947-2015)は、1968年に舞踏の創始者である土方巽と出会ったのち、生涯を通して国内外で活動しました。

このエキシビションでは、写真、ポスター、映像、彼自身のテキストを通して、室伏鴻のダンスの探求の軌跡をたどります。展示はホワイエ、上映ルーム、シュピッツェの以下三階上にて行われました。

ホワイエでは、旗揚げメンバーであると同時に制作としても活動していた大駱駝艦時代と、独立した後の「舞踏派背火」の時代のポスター、「鎌鼬」や「肉体の叛乱」の写真、初期、中期を中心とした写真、室伏のテキストなどを展示しました。

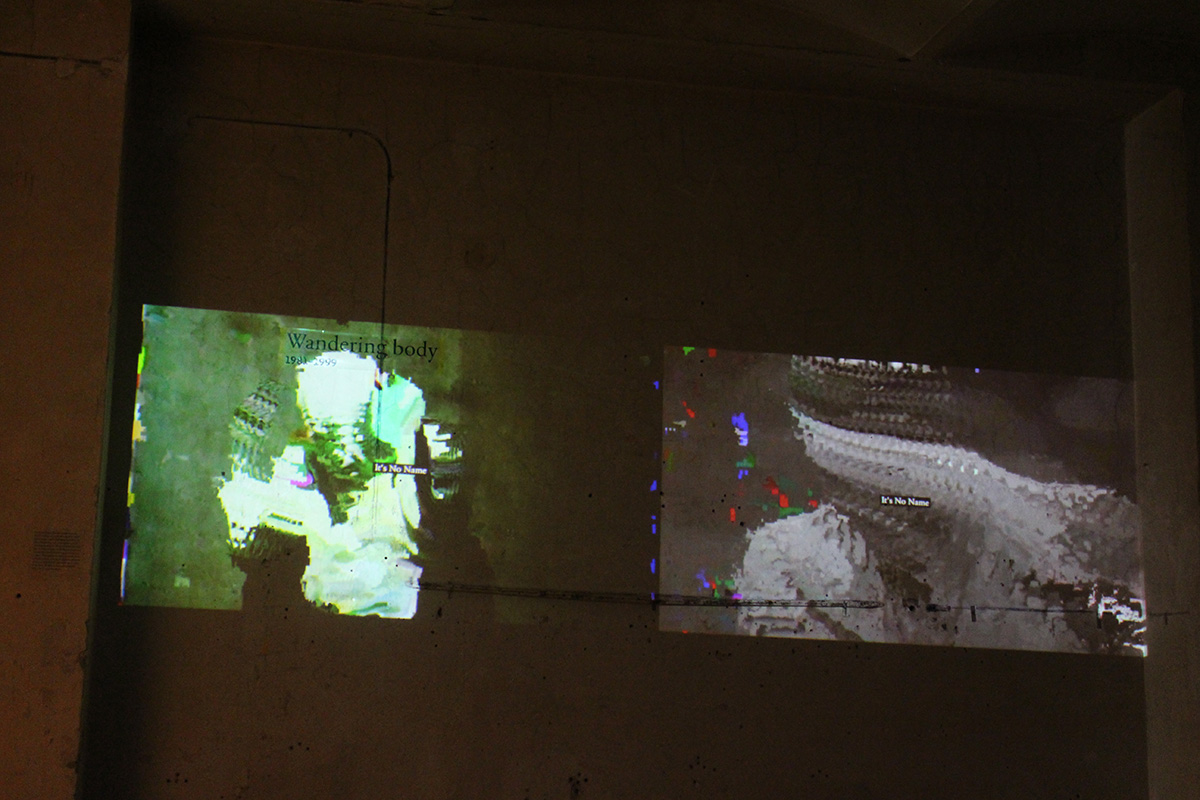

上映ルームでは、初期、中期、後期の映像から何本かを編集したものを上映するとともに、室伏との10年にわたる共同作業として完成した「Alternacion」(監督 バジル・ドガニス)の上映を行いました。

シュピッツェでは、会場を「明かしえぬ共同体」「激しい季節」「漂泊する肉体」「Faux Pas」の4セクションにわけ、大駱駝艦初期の代表作「天賦典式 陽物神譚」、舞踏として初めてヨーロッパで上演された「Dernier Eden」、室伏がアリアドーネに振り付けた「ツァラトゥストラ」などの貴重な連続写真や、80年代90年代を中心とした記録写真、チラシ、全時代を網羅した映像作品、キャバレーショーなどの記録写真、WSドキュメンタリー映像、舞踏にまつわる書籍を集めた図書コーナー、そして室伏の日記から抽出したテキストによるインスタレーションをなどを展示しました。

会場

ホワイエ

展示詳細

「肉体の叛乱」

室伏鴻

客席に阿呆の王で板付いていた土方が担がれていた蚊帳のなかから「やりなおしッ」と怒声を上げた。客席は一瞬自分たちが怒鳴られたかのように緊迫した。そしてようやく阿呆王を担いだ行列が日本青年館ホールのステージへゆっくり移動を始めた。私は土方巽の肉体に出会うよりもまえに、まず演技と非-演技の間に亀裂を走らせるその〈声〉と出会ったのであった。それはこれから踊られる見世物があらかじめ周到に準備されたものでありながら、そのうえで〈一回限りの偶然〉によって力を得るものなのだという強烈な宣誓のようであった。

そして『肉体の叛乱』は踊られたのだが、衝撃であった。それは描写を拒む〈特異な出来事〉であった。というより描写不可能なのは私が記憶を完全に脱落させたからなのだ。私は、裸体になった土方が装着した模造男根を吊り下げられた真鍮板に打ちつけながら踊った冒頭のシーンだけを鮮明に記憶したが、他の踊られた踊りをまったく記憶から脱落させた。「特異な出来事とは、……純粋な非-出来事という無形式のうちにある」。それは、詩的な体験であった、と書けば、そうではなくて「詩の経験」であったと書かねばなるまい。詩の源泉に触れるめまいの「経験」について、フィリップ・ラクー=ラバルトが『経験としての詩』で書く。私の経験と記憶(の脱落)についての核心に触れるような文章なので引用する。

「……めまいにおいてはなにものも到来しない。めまいとは到来することの純粋な中断であり、その休止ないし失神である。これこそ「一個の不在を有すること」が意義することである。休止されるもの、停止されるもの、突然異質性のなかへ転覆するものとは、現前するものの現前なのだ。そしてこのとき到来することなく到来するのは(というのもこれこそ定義からして到来しえぬものであるからなのだが)、虚無、「存在者が無いこと」である―ただしそのようなものとして存在することはない――。めまいとは虚無の経験である。それは、虚無の、ハイデガーが言うように虚無に「固有の」、(非)到来の経験なのだ。なにものも「体験」されることはない。なぜなら経験はどれもみな虚無の経験だからだ。」

これで私の記憶の脱落へのつじつまがあうであろうか。しかし、もうひとつあるのだ。私はその経験がすでに「為された」経験であるという確信に、絶対的にそうではないにもかかわらず、襲われたのだ。既視感とは違う、けれど、そのような踊りがあり、土方がそのように踊るであろうことをすでに私は、「私の(ではなく、)無為の肉体」で知っていたのだという確信。この謎めいた「確信」こそが、私を土方巽に会いに行かせた。次の春、アスベスト館で私は土方に会っていた。

『土方巽と日本人─肉体の叛乱』は、暗黒舞踏の創始者・土方巽が暗黒舞踏派結成11年記念として上演した代表的ソロ作品。1968年、室伏鴻は21歳でこの作品に出会った。

「土方巽・生誕80年のための・断片」(一部抜粋)

室伏鴻

『肉体の叛乱』のステージに出会う前に、私は二枚の写真を見ていた。

湯殿行人のミイラの名を鉄門海という。内藤正敏氏撮影によるもの。そして『鎌鼬』から抜かれた、赤子をかき抱いて走る土方巽の一点、細江英公氏撮影によるもの。これをはじめて見たのは「話の特集」という雑誌であったか。二枚の写真のあいだに私の持て余された、はぐれた肉体はあって、すでにその三つの肉体は出会っていた。何によって?〈あいだ〉にあって、断面において出会い、出会いにおいて混成するこの三つのはぐれた肉体とは、声の消失であった。失語という経験であった。

踊り、失語。叫び、無音の。

それは、叫びなのだが、無音の叫びである。声はどこかへ消失し、目はなにを凝視していたか?両の目は陥没しすでに朽ちていた。闇、内部の外部、そこから彼らは出てきた。一方は走り、夕闇を駆け抜ける。一方は坐し、崩れ屈みこみ黙祷していた。どちらにつくか?私は同じものをみていた。私の肉体に〈同じもの〉をみていた。そうして私は鉄門海上人にも土方巽にも会いに行ったのだ。

故国へとはぐれる 故国、それが異郷である 故国、それが肉体だ

肉体、それがいつもふるえているもの、ふるえる足で彷徨うことである

踊り、それは忘却である 忘却する只中で思い出すこと

踊る記憶、それはこける 踊るメモリー、それはこわれる

修復すること、繕うこと、さらに繕い直すこと、それが踊りの一回性である

くりかえす一回こっきりの生であるだろう くりかえしの その修復

けれども、が踊りだ。だけど、も踊りである。

それが途中の生である。

踊りが死ぬことはない

踊りは死ねないこと、死なないことである

死とともに、死によって生きることである

〈何もわざわざ自殺するには及ばない。人間はいつも遅きに失してから自殺するのだ。〉

「来るべき・踊る痕跡」

丹生谷 貴志

土方巽に発する日本「暗黒舞踏」は西欧的舞踏の歴史性を垂直に断ち切り無化させてしまう強烈な意志によって近代舞踏を震撼させた。近代日本の産んだ、稀な、真の独創だった。西欧舞踏は半歴史的であろうとする何か知れない「踊る肉体の意志」に震撼される。もっとも、非歴史的な肉体の鼓動による舞踏というのなら、西欧はつとに例えばいわゆる「未開人の舞踏」の野生にそれを発見していたのだし、例えばニジンスキーの身体はすでにその野生の肉体性を貧血症に陥った西欧舞踏に導きこむことによって自身の活性と化していたのだから、土方巽的「舞踏」が「非歴史的な土俗の噴出」の意思に留まったとするならばその驚きは何ほどのことでもなかったろう。それが真の震撼を含んだとすればそれは何だったのか?…「暗黒舞踏」はその本質を肉体の非歴史的鼓動の反復、或いは「土俗の噴出」の表出に限定されてしまえば遅からず退屈な自己反復のマニエリスムに陥って、その活性を失うであろう…とかつて私は(生意気で性急な断定で)書いた事があり、実は私自身その文章を忘れていたのだが、或る日、初めて会った室伏さんに「あなたのあの文章が長い間自分の仮想敵だった」と言われ、しかし室伏さんは(あの懐かしい、舞踏家特有の)穏やかな真摯さで、「仮想敵ではあったけれども、引き受けなければならない自身の病巣として読んだのだ」と続けた。私のかつての断定はいかにも賢しらで性急なものだったがしかし、室伏さんとの初めての会見の時点ですでに「暗黒舞踏」の流れは現実上閉塞の状態にあり、幾つもの舞踏団が事実上解体し、或いはマニエリスティックな自己反復に陥り、事実或る西欧の論者は「日本暗黒舞踏はすでに死んだ」とすら口にし、図らずも私の断定を確証するかのようであった。

「西欧的舞踏は肉体を踊る身体へと昇華する意志において肉-体を無化し、その結果洗練と引き換えに正気のない貧血に陥った…だから土方巽の“肉体の叛乱”としての“舞踏”が独創された…しかし、肉体の叛乱はそのままでは早晩“肉の陶酔”の自己反復の単調な変奏或いは日本独特の反復の洗練に鎮静してしまう。…どうすればいいのか、暗黒舞踏にそれらしい形式を与えてそれを転生させる?ジャスのように?・・いろいろ考えるのですが…ジャスですらその活性はすでに青ざめて見えるし…」と室伏さんは穏やかに続ける。その穏やかさはしかし勁い批評の気配があって、身体でもなければ反身体としての肉体でもない「別の踊るカラダ」を見出そうとしている(潜在的にすでに見出している)確信が感じられたのだった。土方巽に発する「暗黒舞踏」は単に踊る肉体による踊る身体への叛乱ではなかった。それはおそらく肉体自体への新たな批評-使用法を孕んだ超形式だったことにおいて震撼となったのだ。室伏鴻は「暗黒舞踏の可能性の中心」に文字通りその生の全てを充填し続けた舞踏家だった。室伏鴻は新たな舞踏の形式以上のもの、絶え間ない問い、すべての肉体は何故踊りとして存在するしかないのか、或いはそうあるべきなのか、という問い-批評において世界を、その語源通りの意味で「コン・メディア=無限浮遊媒介体」へと変成させる意志だった。室伏さんはそのカラダにおいてだけでなくその行住座臥の思念、コトバにおいて「それ」として実在した…実在し続ける。ここに稀有の運動する舞踏そのものとしての痕跡がある。それは読まれるここにおいて「来るべき・踊る痕跡」と化して行くだろう…。

photo

poster

The first dancer was a blacksmith

I write: the first Butoh dancer was a blacksmith.

Our bodies are made of metal – orphaned, exploratory, vagabond, nomadic…

We head north – What draws us to metal… the migration of the migratory bird… will we crash and die? The sky is filled with holes. In an unknown space – a gap or chasm – that which is power = will. It is metaphoric.

Neither water nor earth nor fire nor air. It is a combination of these, a mixture that transcends and deviates from each. This is metal. Its orphan nature. Its disconnectedness. Our muscles and the measure of our nerves, hard and soft at the same time, are light without weight. It’s a heaviness without lightness. This is why we are travelers who can move about anywhere.

I write: the first Butoh dancer was a traveler.

And the traveler – and so the blacksmith, which is to say metal – runs along the fateful line of separation between the collective and nature. The sharp metallic instrument that carves a gash in the soft natural body. The collective, shut out in this way, is left outside. And then we are transported.

The refiring of Butoh begins with the sound of a hammer. It passes through the blast furnace. It is a beginning that has no end – the road to chaos is at once the opening to the cosmos.

I write: the first Butoh dancer was one-eyed, one-legged: and one-armed.

The lame Hephaistos , Alberich the dwarf , the one-eyed Tatara master: the one-eyed jack, heir to Tange Sazen , the one-eyed one-armed swordsman. But rather than being taken up by the illusion/fantasy of restoration of wholeness, this one-eyed one-legged image discards the illusion of the collective, and plays with (fools around with, strays from) this disturbing leg, leg of Butoh, leg of creeping, missing leg, shuffling feet, nomadic and hermetic metallics. In nomadism, only surface matters. Because no matter how rationally sorted and segmented space is, that is to say, interior/exterior, differentiated space in nomadic terms, it is possible to glide over it like a layer of skin stretched and laid out like a sheet of paper. In the nomadic, the interior is a continuum of the exterior. Everything is revealed. … and so…

I write: the first Butoh dancer laid metal on the stage like a piece of skin. A piece of metal separates us as we refuse to possess any technical mastery, experiential memory, or that which is held in the eye.

Yes, this is a theater that has nothing to do with my self after all.

I murmur: yes, I wonder if I ever had a home on this earth.

1992 Paris Ko Murobushi