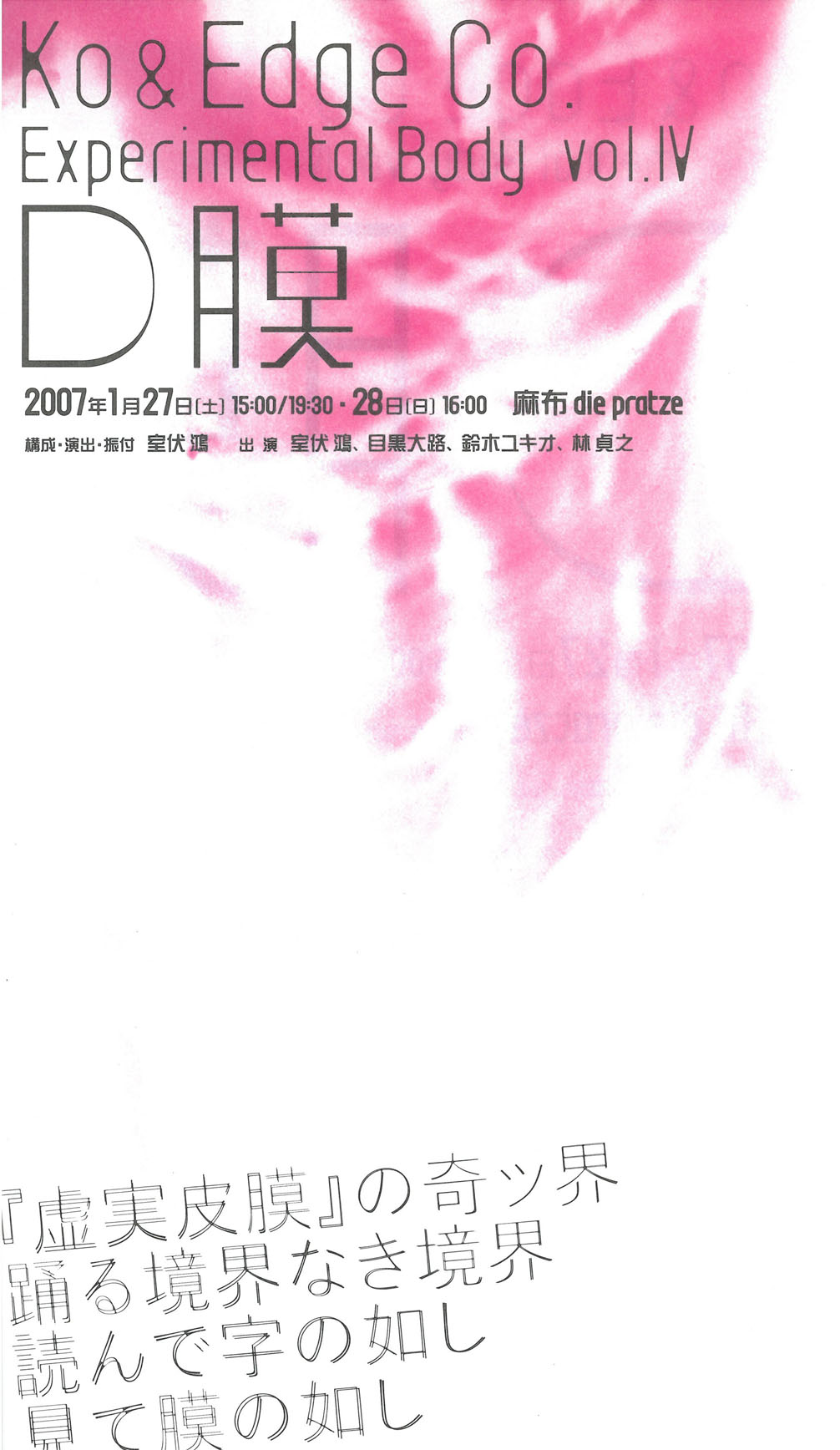

D膜─身体の生むイメージの尊大

長谷川六

ダンスはイメージから創られるのではなく、ダンスする身体がイメージを生み出すのだということを『D膜』は冒頭から見せる。

すなわち、黒いパンツの3人の男性舞踏手(目黒大路、鈴木ユキオ、林貞之)は、ばらばらと、しかし静かに光の中に現れる。床にはアルミ箔のような材質の幅広い膜が敷き詰められ、上を歩くとサワサワと微かに音を出す。周囲の壁には床の反射光が立ち上がり幽かに光りを意識させられる。

彼ら3人は箔をめくり、その中にもぐり静止する。すなわちそれはある種の静謐な行為そのものでなんらの意味も記号としての内容を持つものではない。その後におこなうフォールもそうだ。のけぞり、後ろへ、横へ、倒れることを倒れるだけのこととして、連綿と続ける。室伏鴻も途中から加わる。室伏鴻のそれは、受身の巧みさを見落とすと恐怖を感じさせる激しさで続くので、男児舞踏手3人は室伏鴻を捕らえ死体として放棄するという手段にでる。

人体はリアルな人体そのもの(具体)であって、何かに化身するものではないという立場をかたくなに表明し、視線のみが変容をもたらすとするならば、まさにこの作品はその身体純粋運動芸術だとみなすことができる。

それぞれの観客の勝手な「舞踏」への期待を空々しく裏切り、歩き、倒れ、寝ては立ち上がるだけの『D膜』は、しかしながら彼らの磔刑への道程を身体の振動で読み取ることができるものだ。

なすすべもなく立ち尽くす1人の舞踏手に室伏鴻が近づき、抱きかかえるように胸を差し出したとき、2人の身体の間に熱が生じ、わたしにはグリューネヴァルトの磔刑図の下方で上を仰ぎ見る女の視線が彼の腕を支えているとしか見えなかった。まさに恐るべき死体。恐るべき表象の力、イメージの尊大だ。『D膜』とは彼女の視線をさえぎるものだったのだろうか。そのあとの展開は、観客の視線から作品を収集するための蛇足でしかなく、あとに残すものは何もないという決別の静寂でもあった。

室伏鴻の彷徨いのさらなる深みに誰が近づけるのか。表現を拒否し、生身を放棄することは、「無」に向う憧憬であるとしか思えない。ブランショは「死体は完璧な類似性」があるというが、ブランショはさらに「死体は誰にも似ていない」とも記述する。死体は無に帰するからなのか。

男児3人の舞踏手が、アルミ箔人工人間になるラストシーンに、室伏鴻は不在だ。