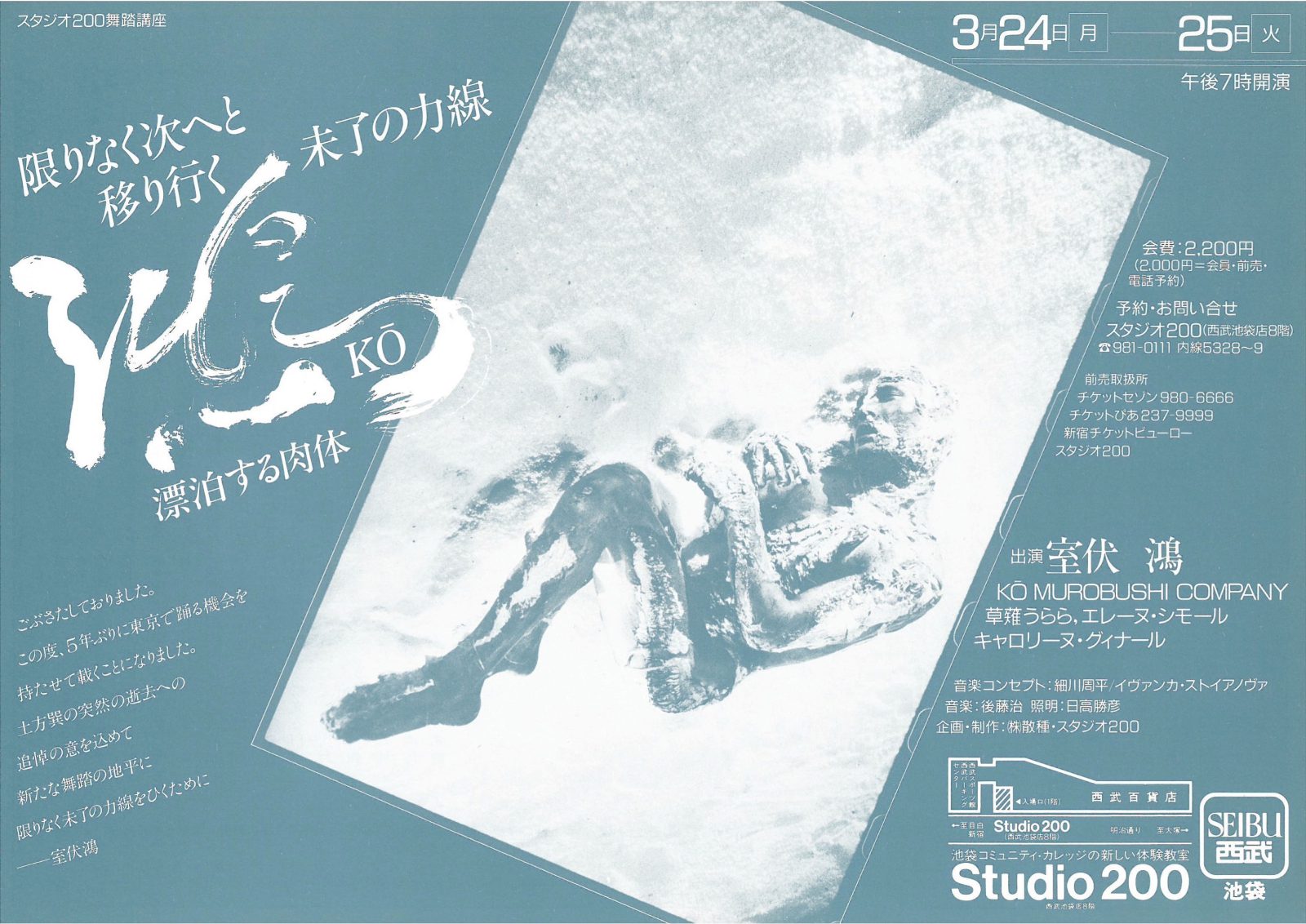

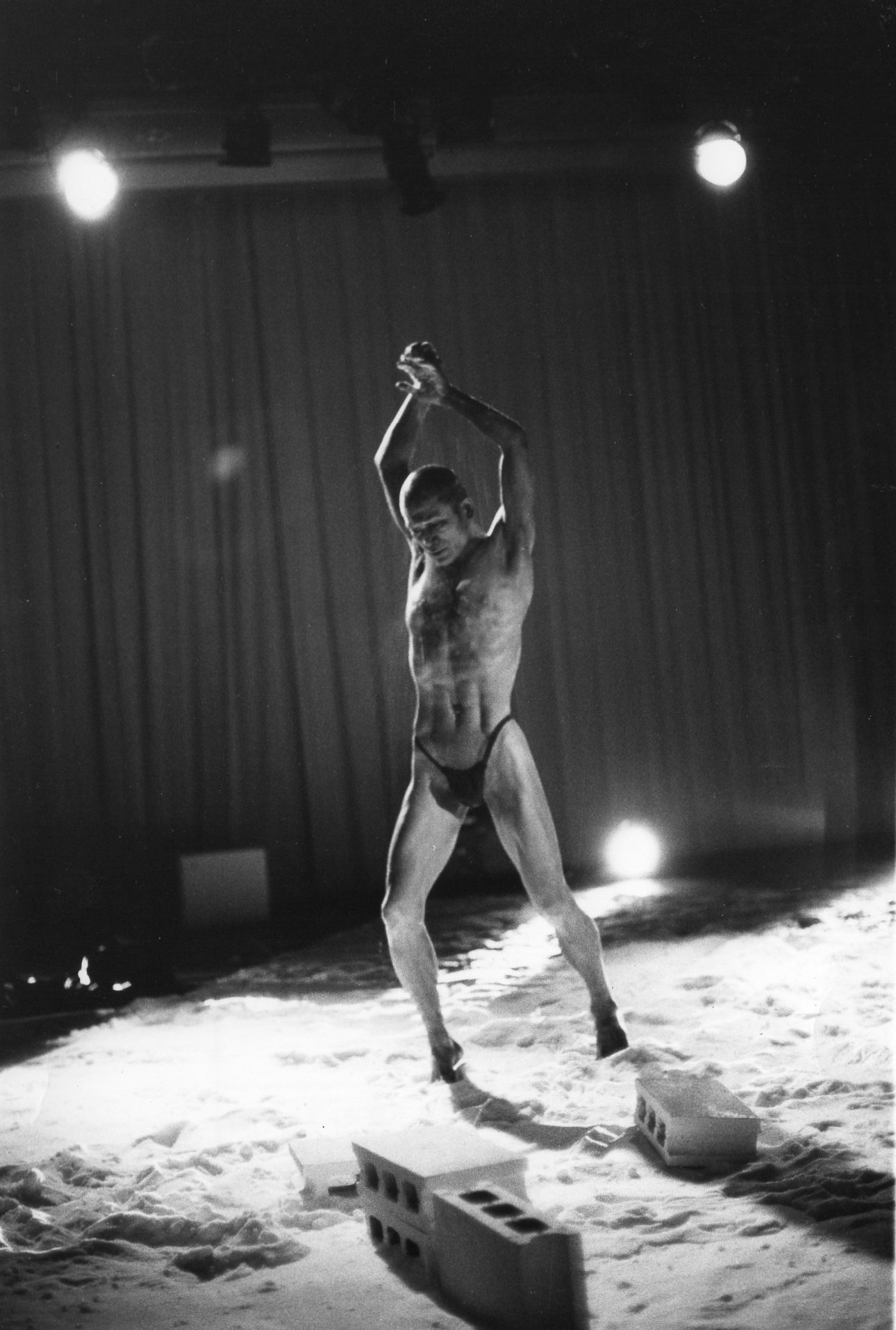

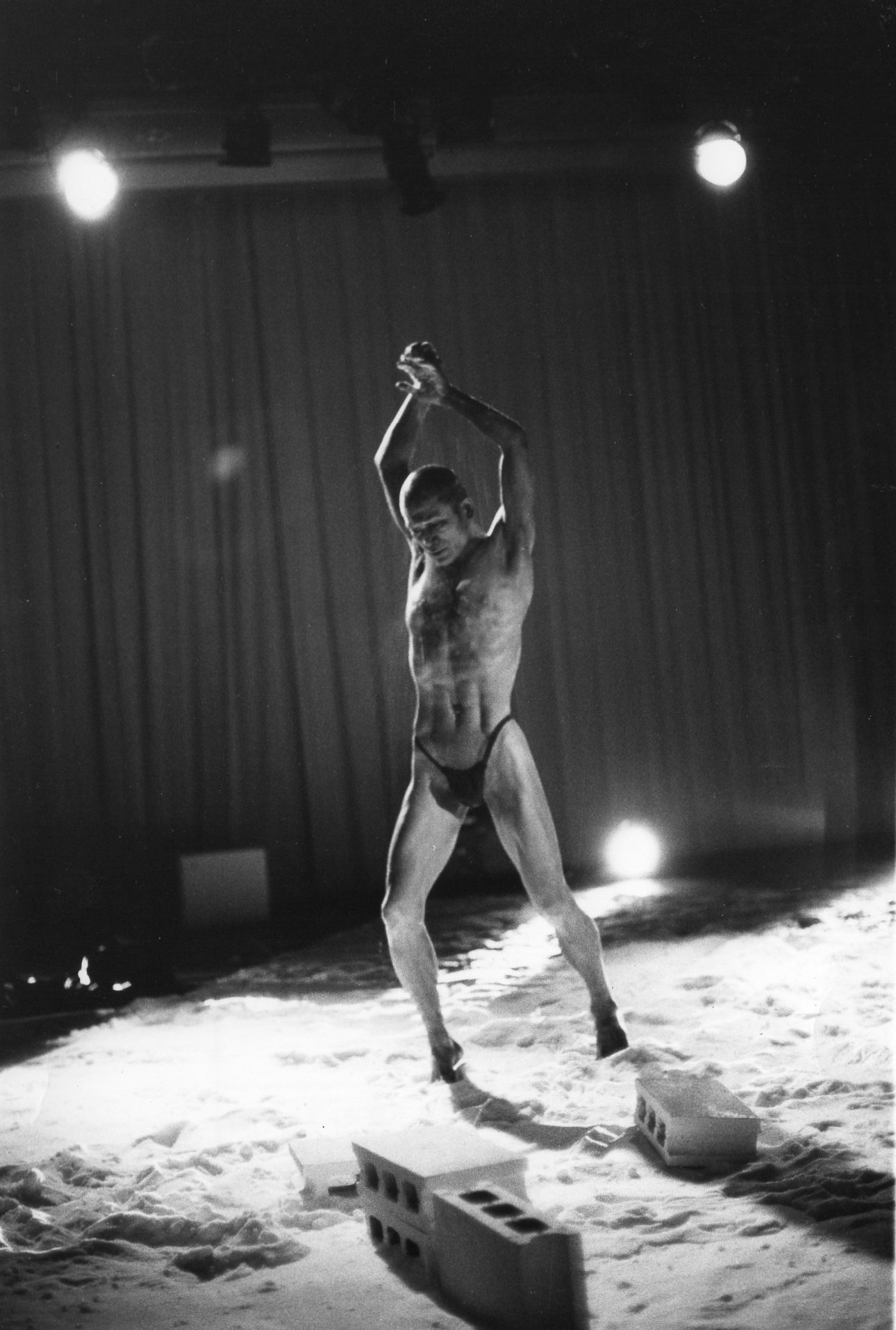

旧知の詩人で元「現代詩手帖」編集長、当時スタジオ200を仕切っていた八木忠栄の慫慂による。1月21日、師・土方巽逝去の日、パリ在住の室伏はたまたま来日中で、臨終にも葬儀にも間に合った。本公演は3月。実は、室伏が土方の傍らですごしたのは1年ちょっとだったという。いったんは中止も考えたが、短くとも濃密な日々を想い、急遽、追悼の惹句を付し、踊ることに。さて、大量の塩で真っ白く仕立て上げられ、さらに塩も降る空間で、海外での室伏の仕事を知らぬ観客は初めて、日本語使用者でない者と組んだ室伏の作業と直面した。正直、戸惑った人も少なくなかったろう。しかしそれが、室伏が好む“あわい”“はざま”“際(きわ)”“縁(へり)”にも通じる広大な視野の元で展開されつつあることは理解できた。

僕らの存在や同一性のどこが仮象でどこまでが実像かは、たえず移動しているわけですし、その位相やレヴェルは多種多様ですね。だから体の固有性を越えて特異性という最短、最大の距離──日本人であることと日本人からはみ出してしまって漂いだしている部分、まさにその移ろいゆく境界を通じて交感するという……

僕なんか、舞踏について語る時には、それを日本人の体だからできるものなんだよとふうには固有化しないし、したくないというところでやっていくしかないと思うんですよね。で、当然、ひとつの動きをやったりする時に、立ち居振る舞いのちがいが出てくるわね。それは、大きくいって翻訳の問題に通じますね。言葉もはがゆい、踊りもはがゆい、そのはがゆさでもって通じあう……

宇野邦一氏との対談より

(Y.O)