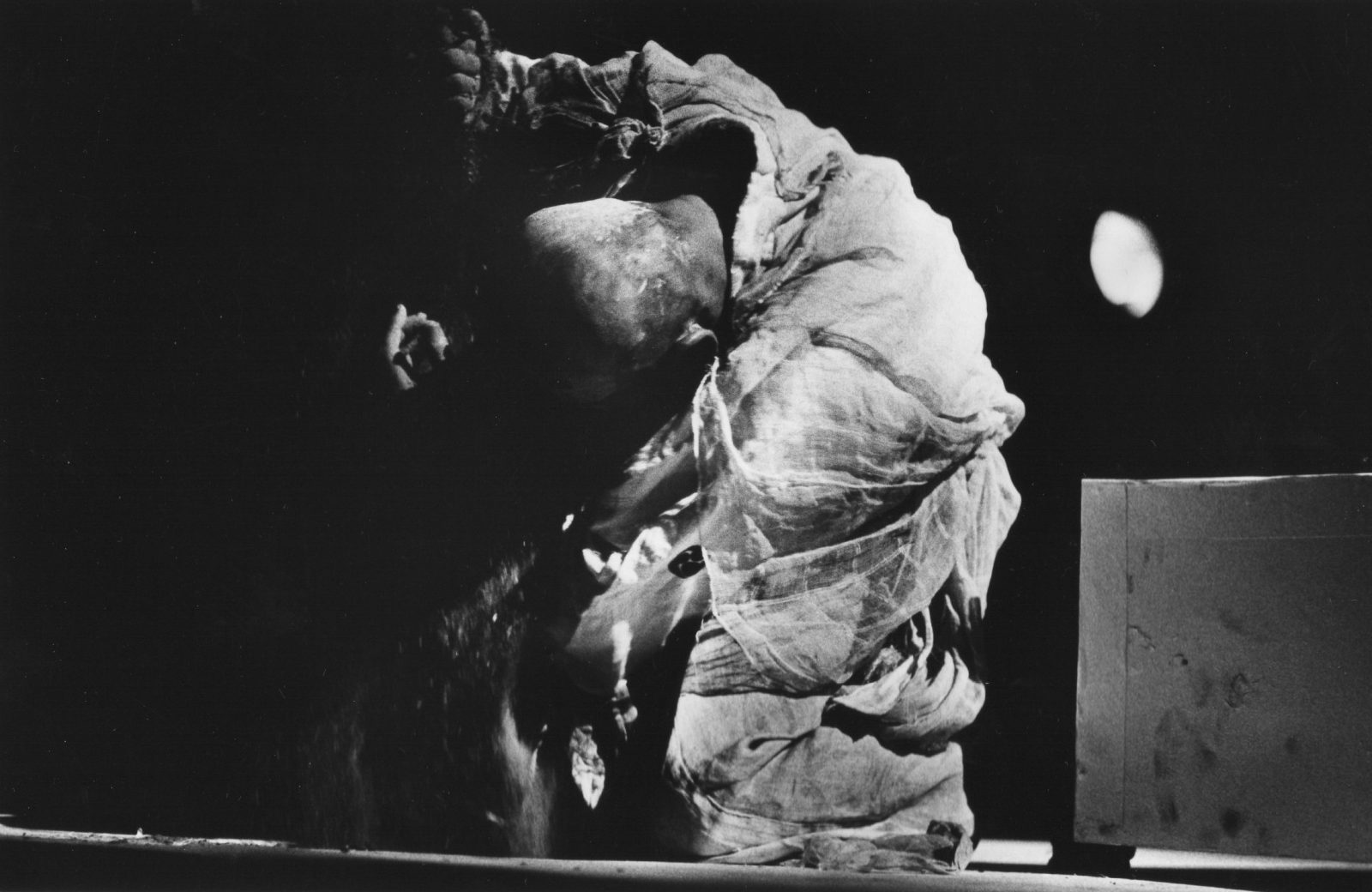

病は生への死、現実に対する夢の、顕(あらわなもの)への幽(隠されたもの)の侵犯によって、忘れられた世界の全体性を回復するものです。

室伏『挨拶文』より

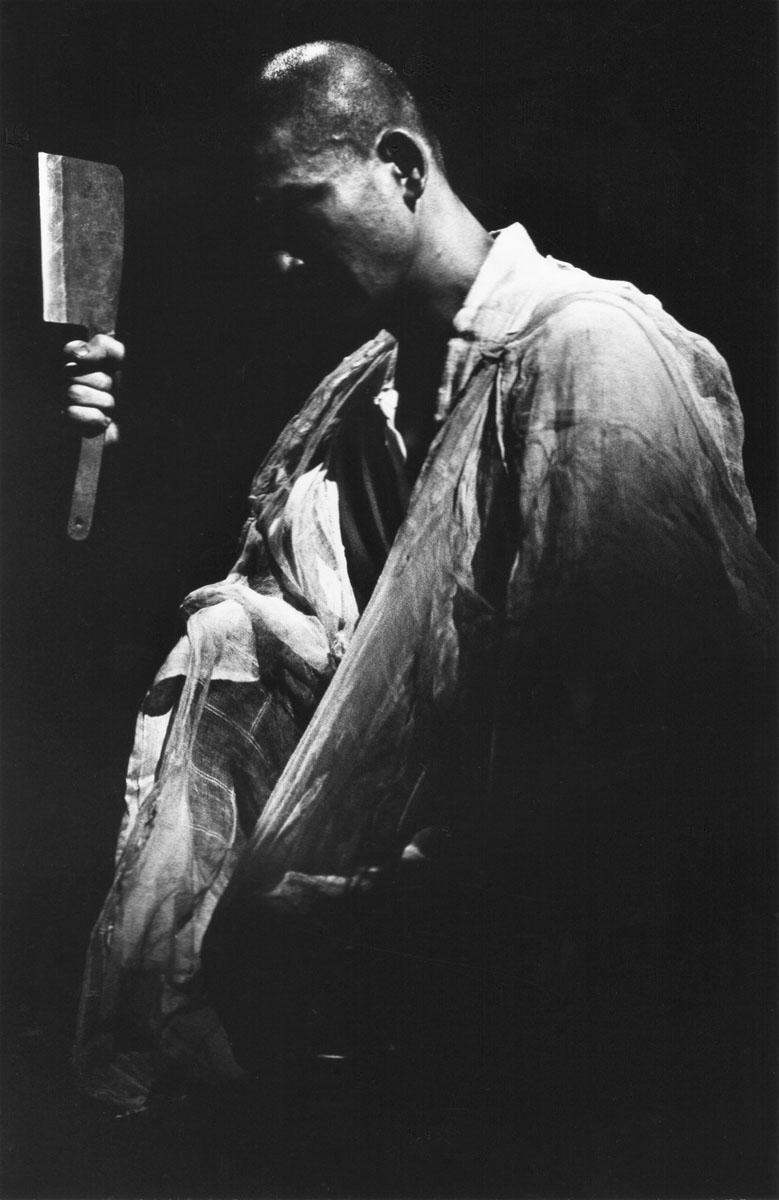

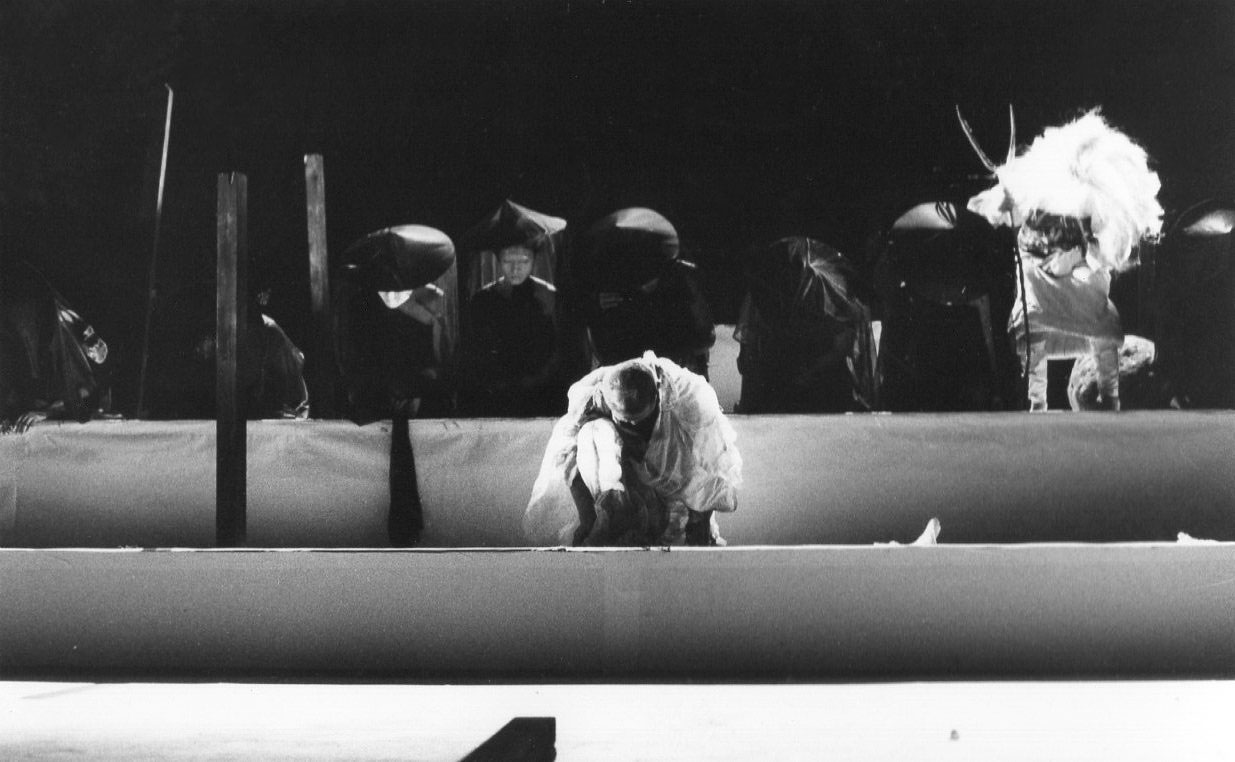

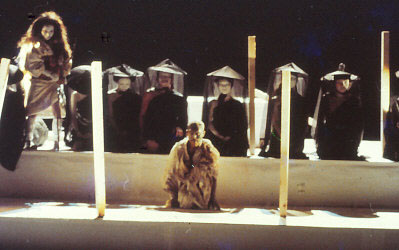

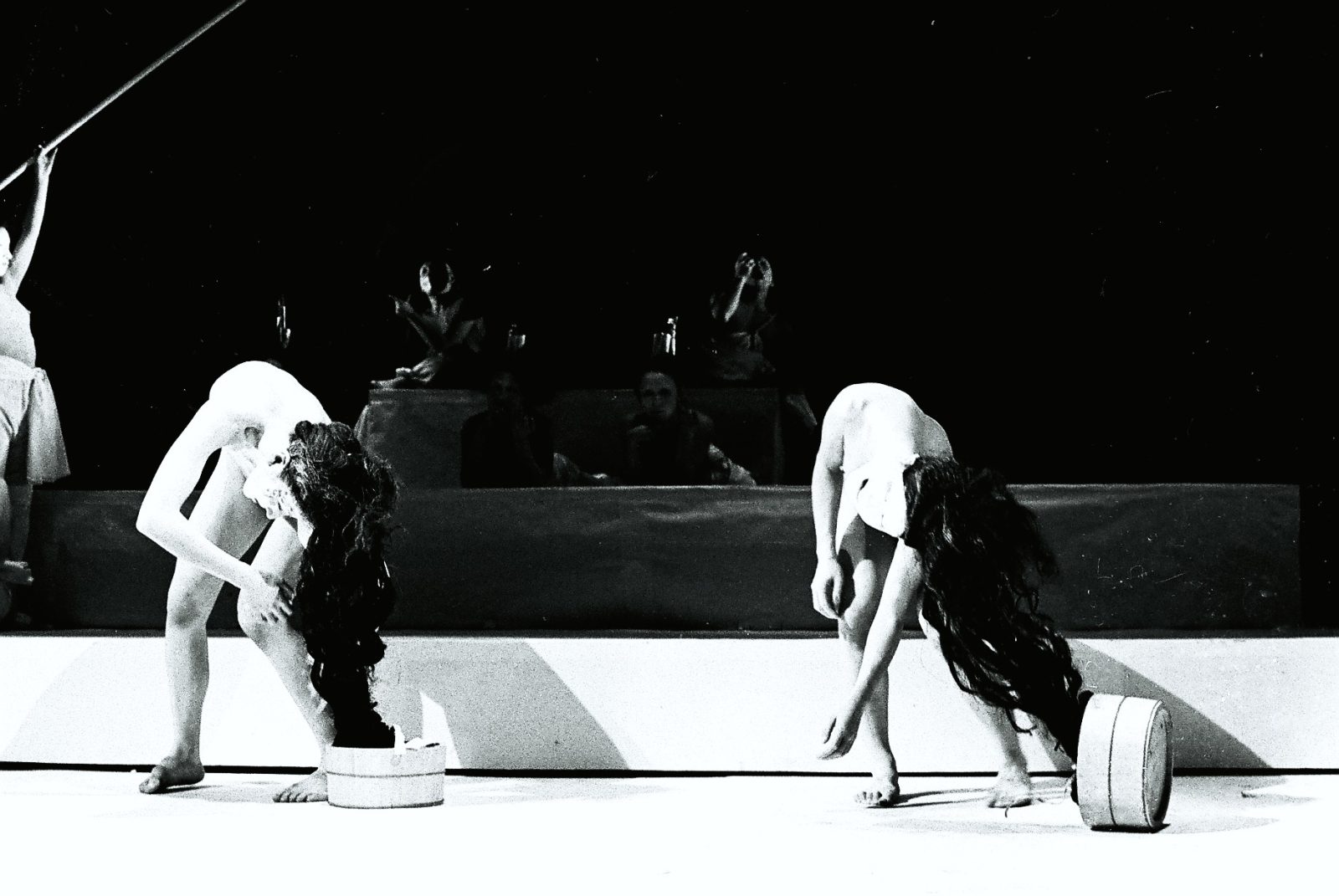

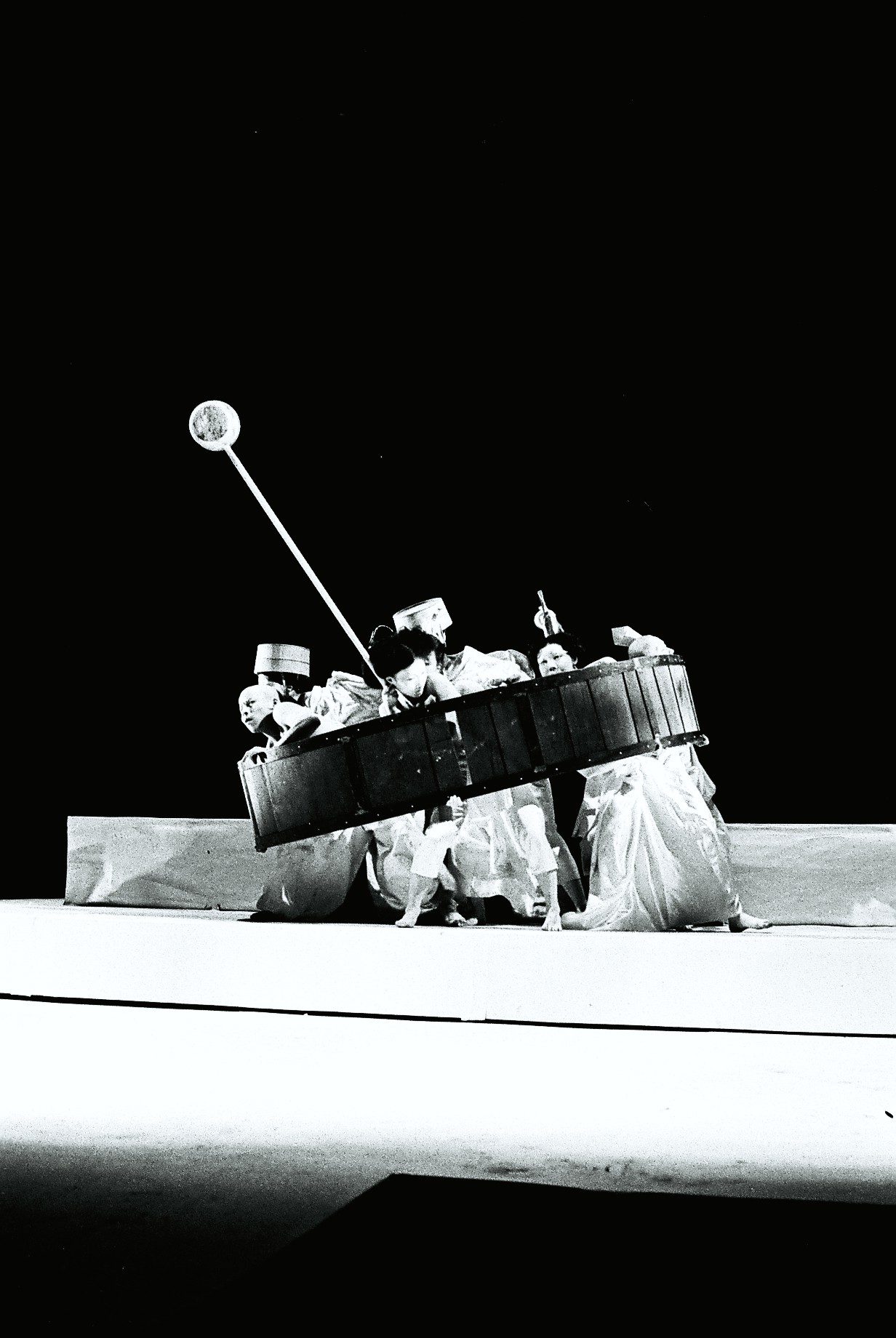

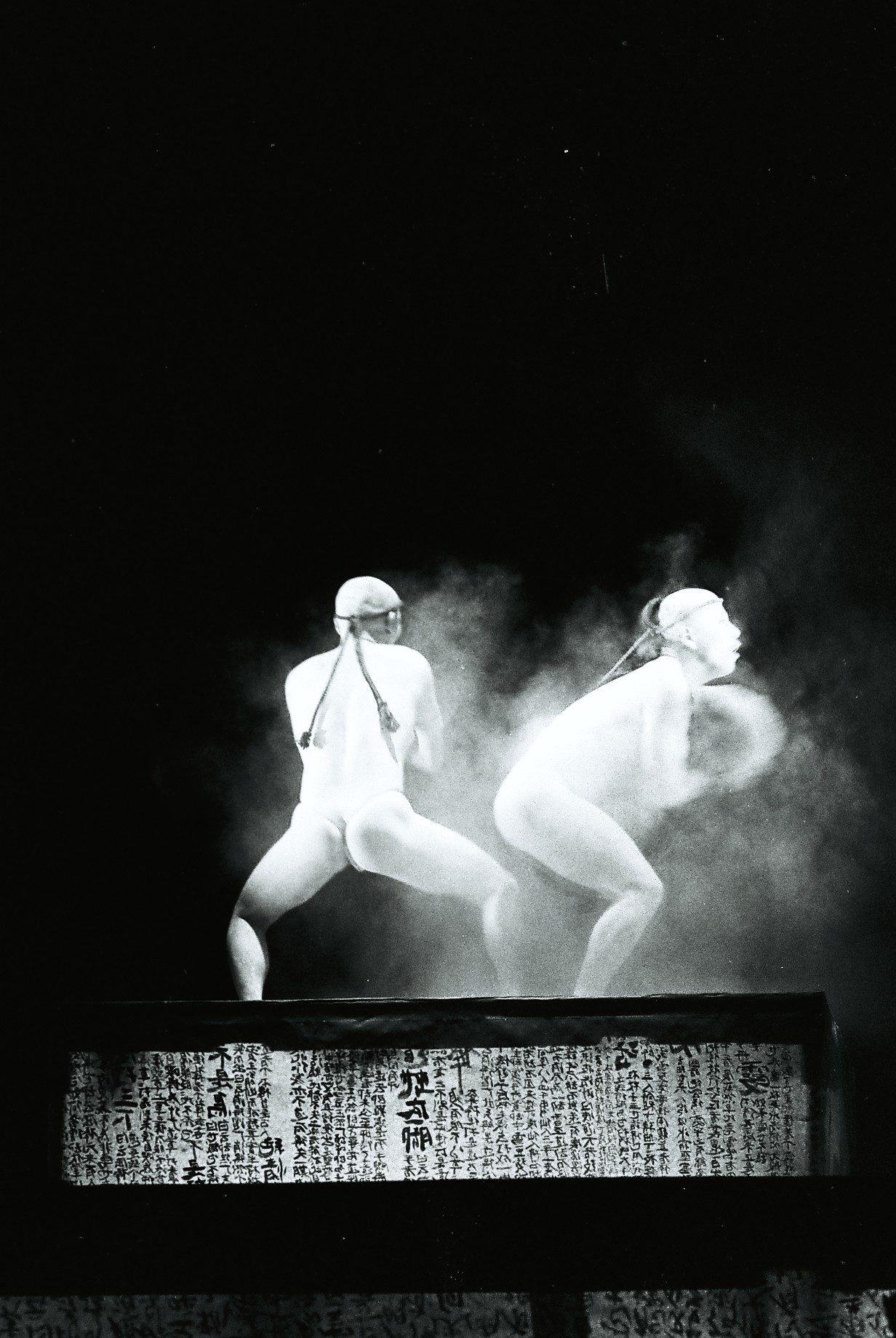

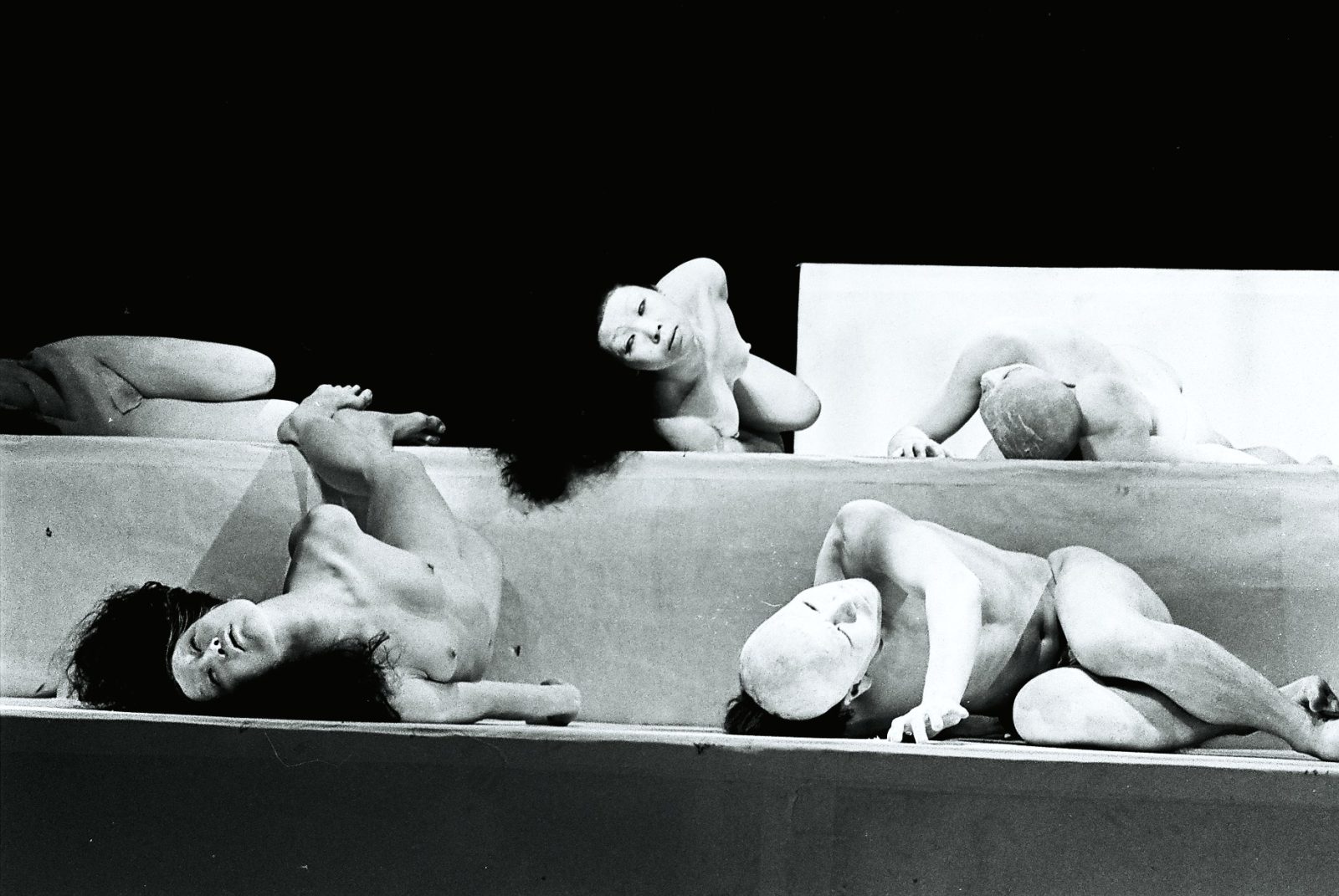

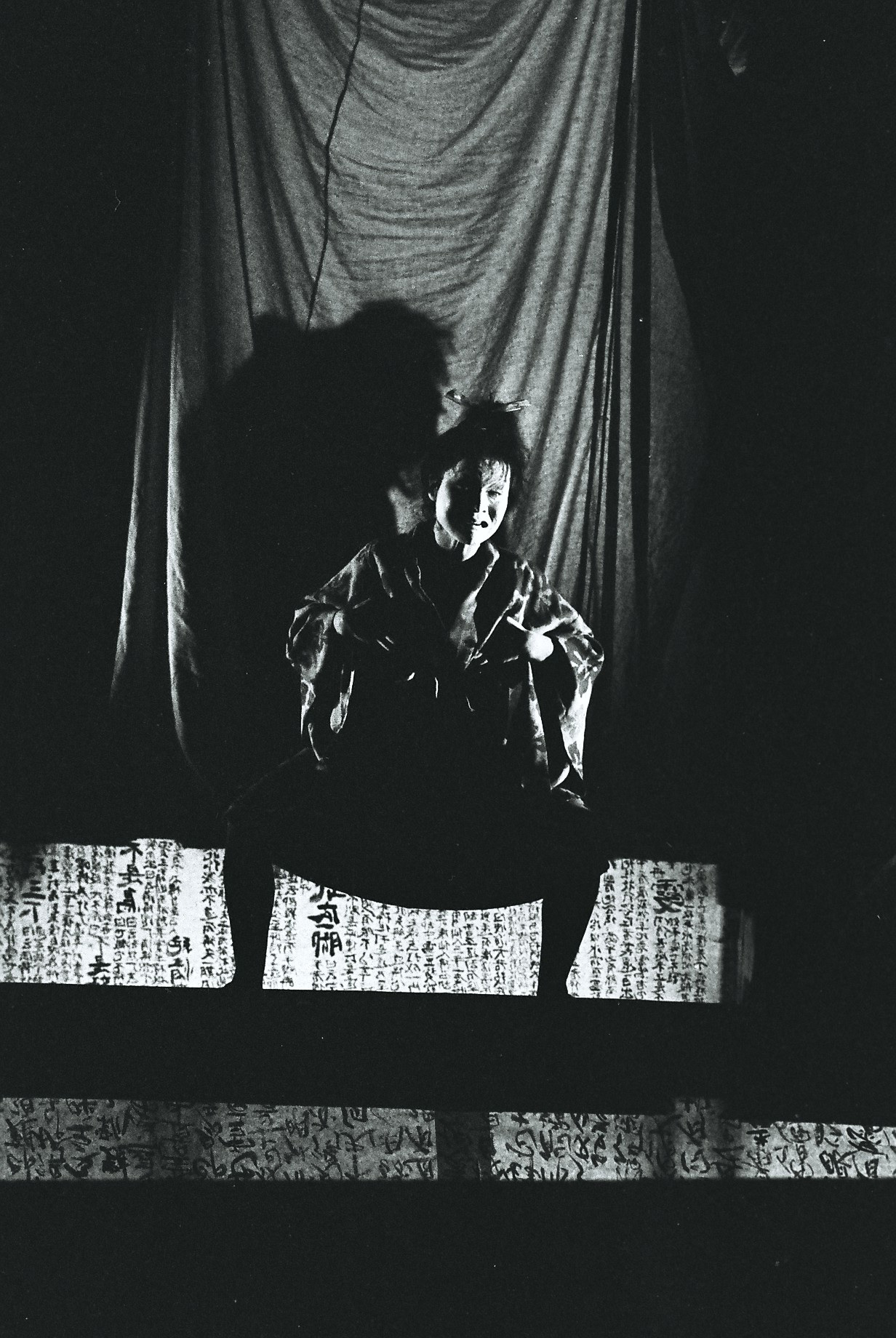

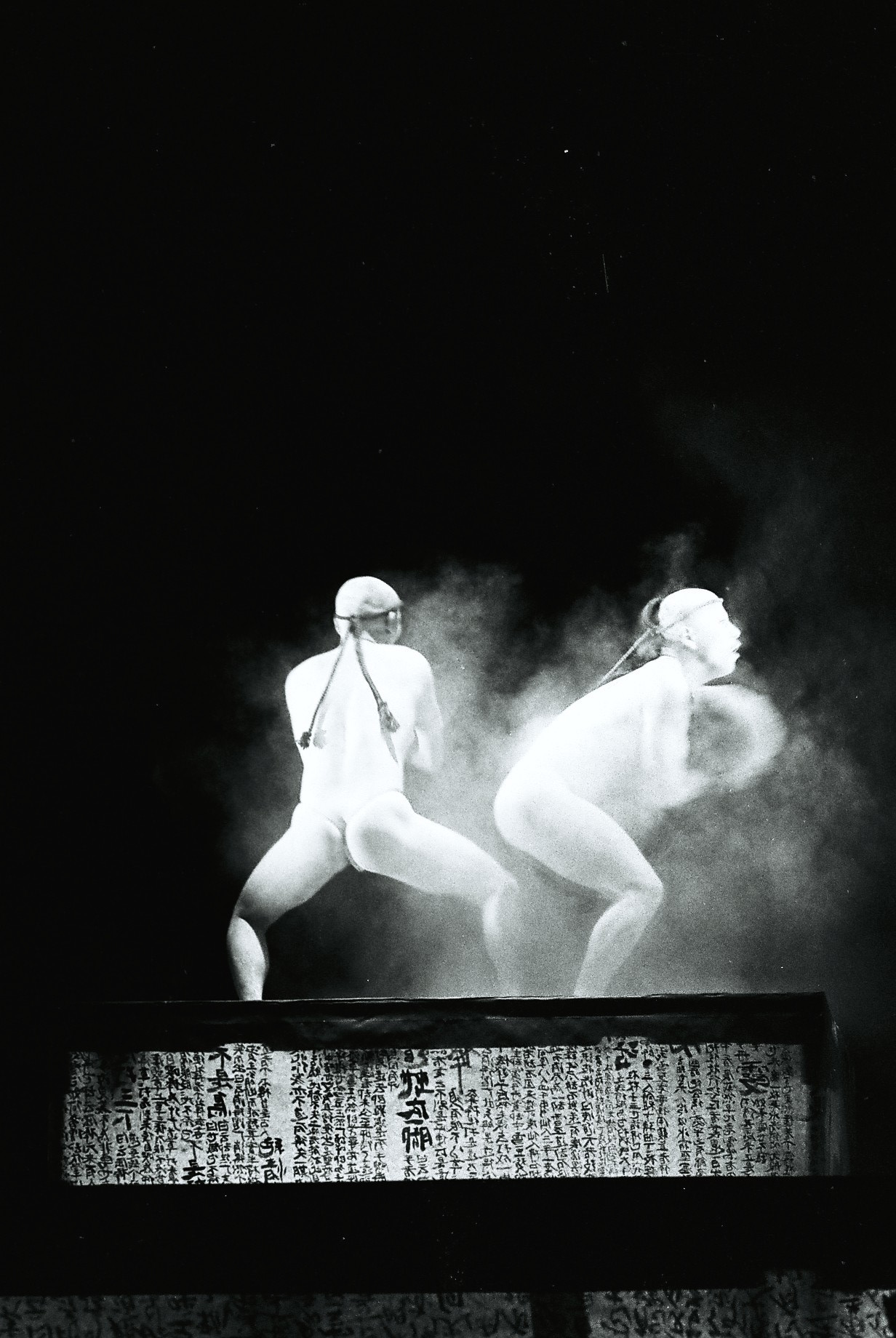

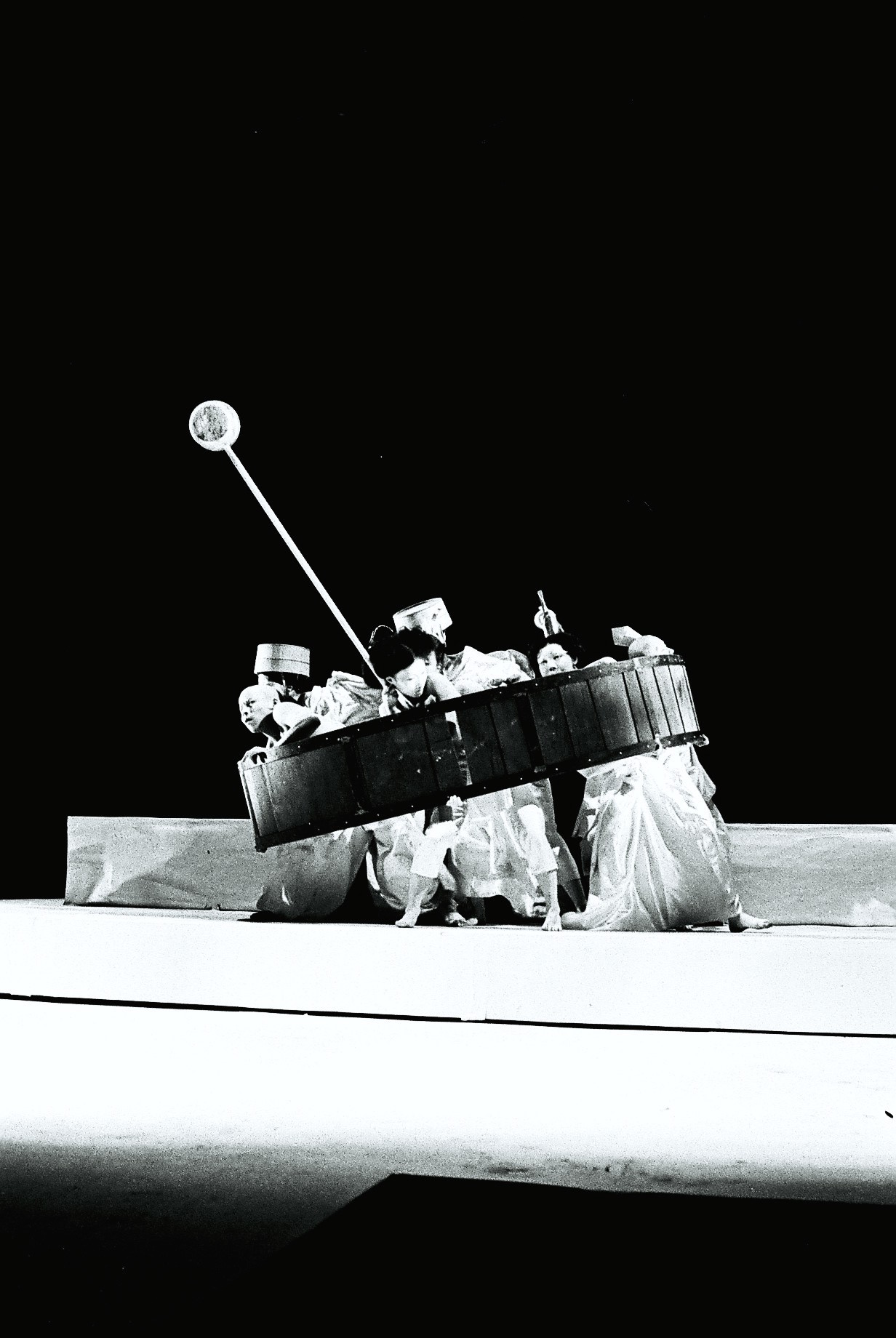

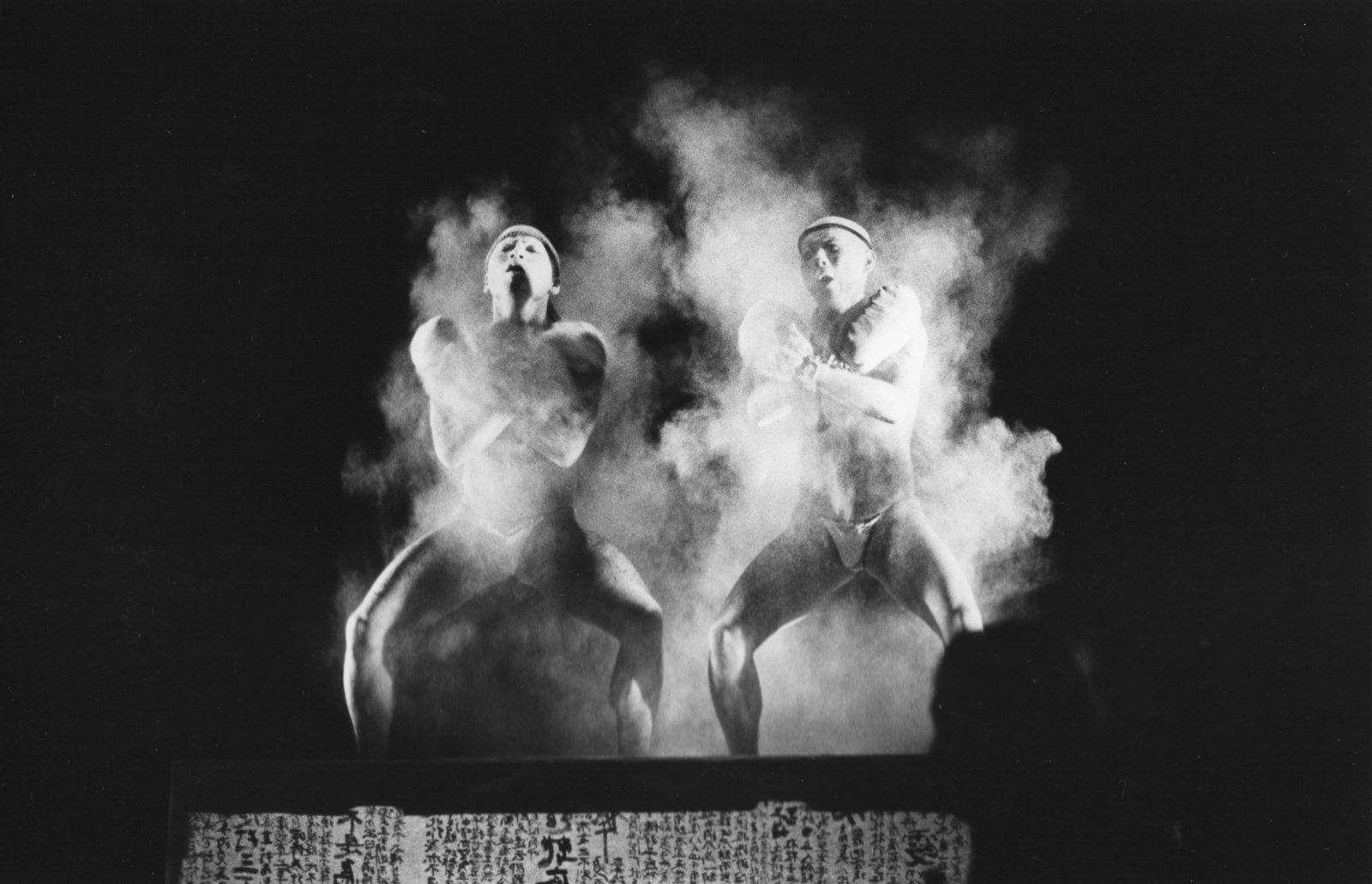

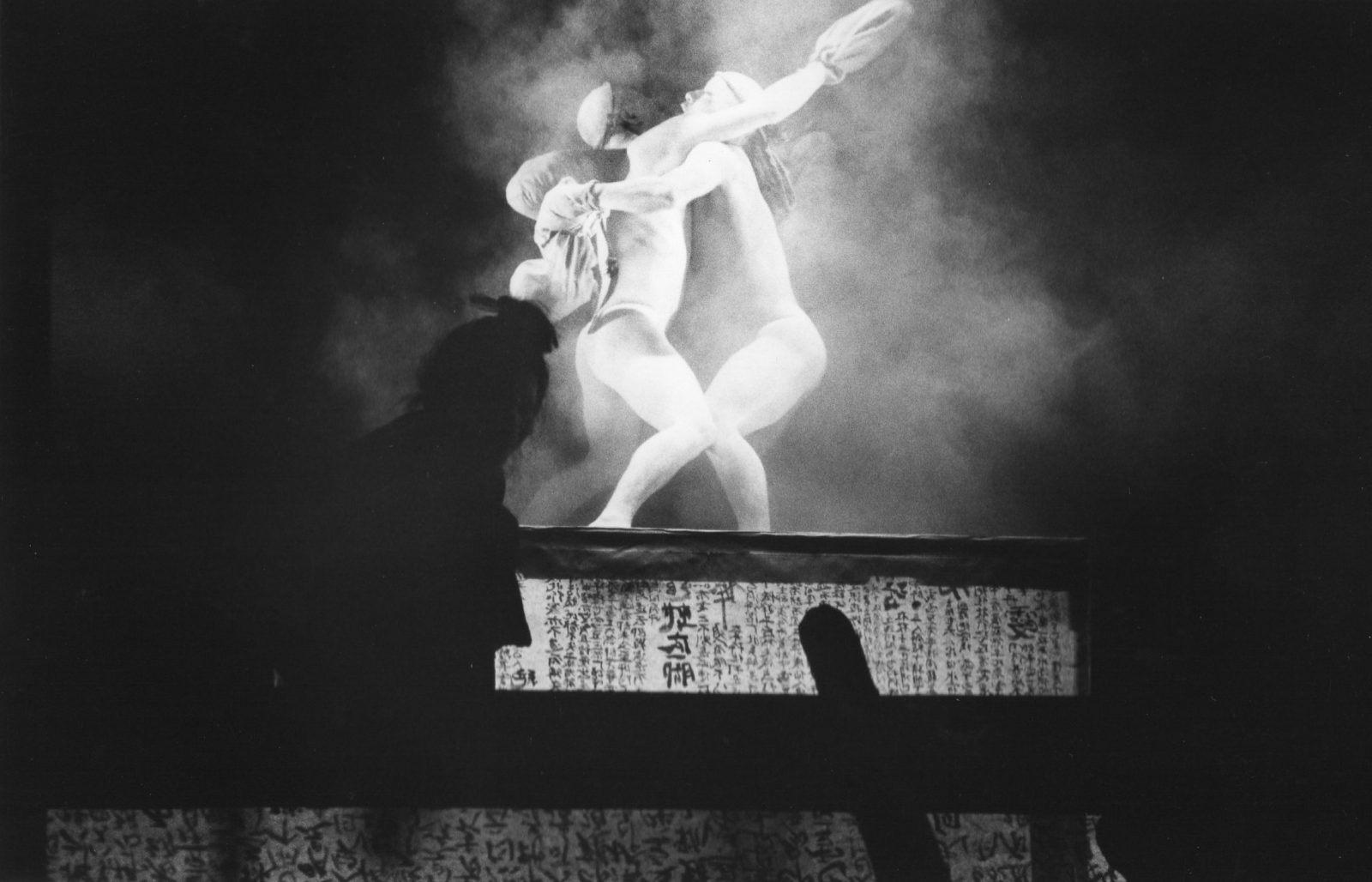

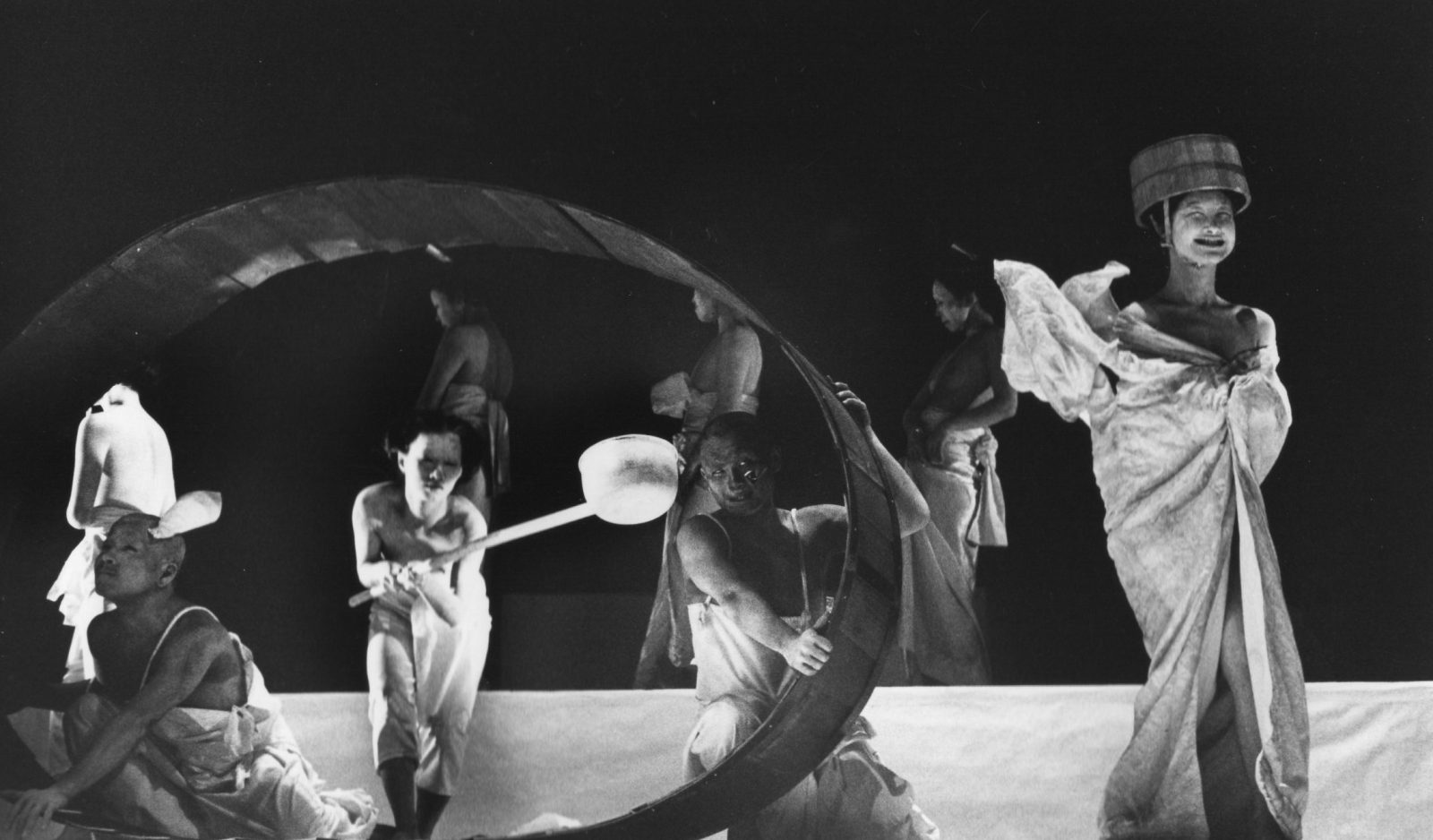

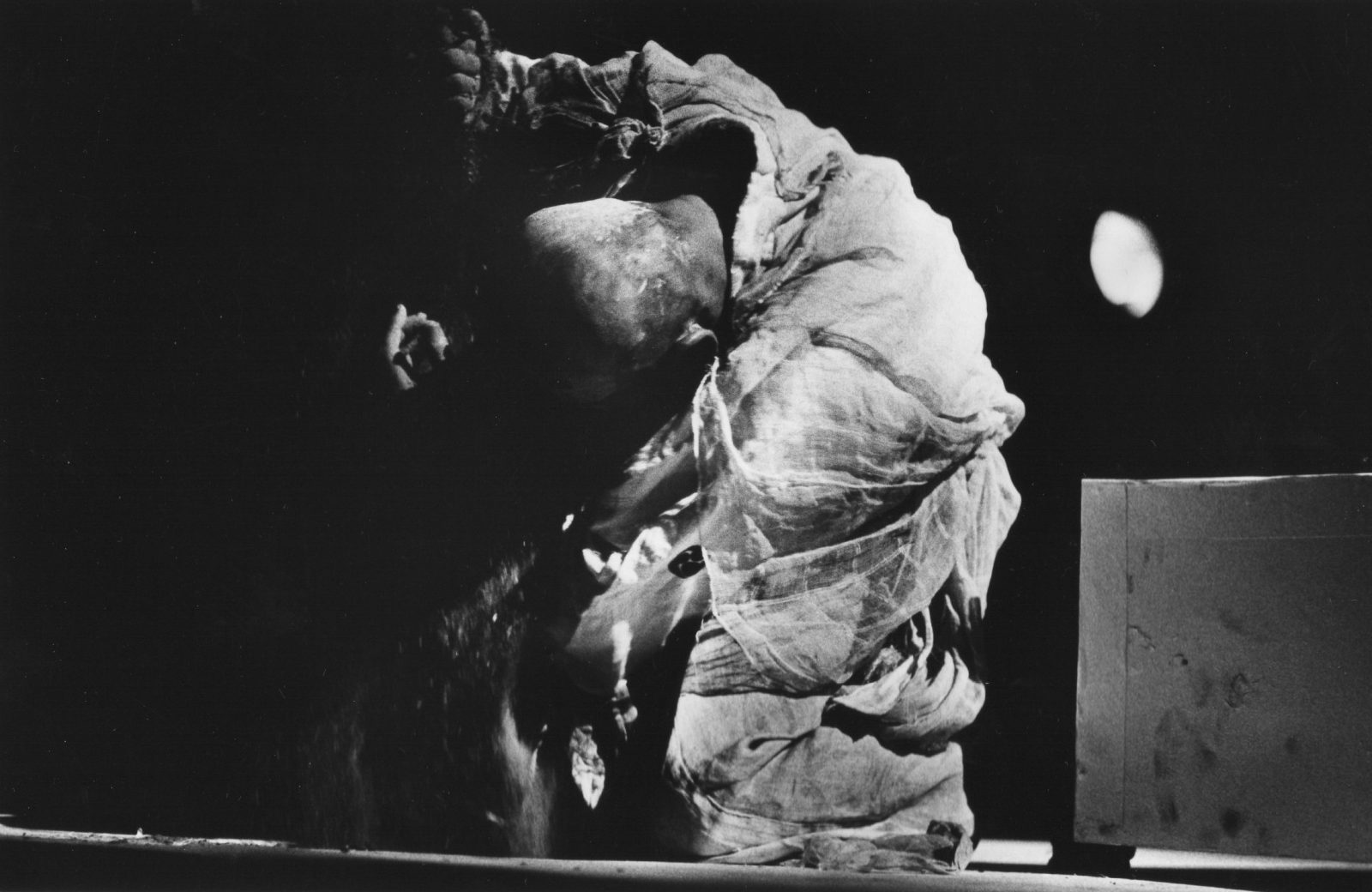

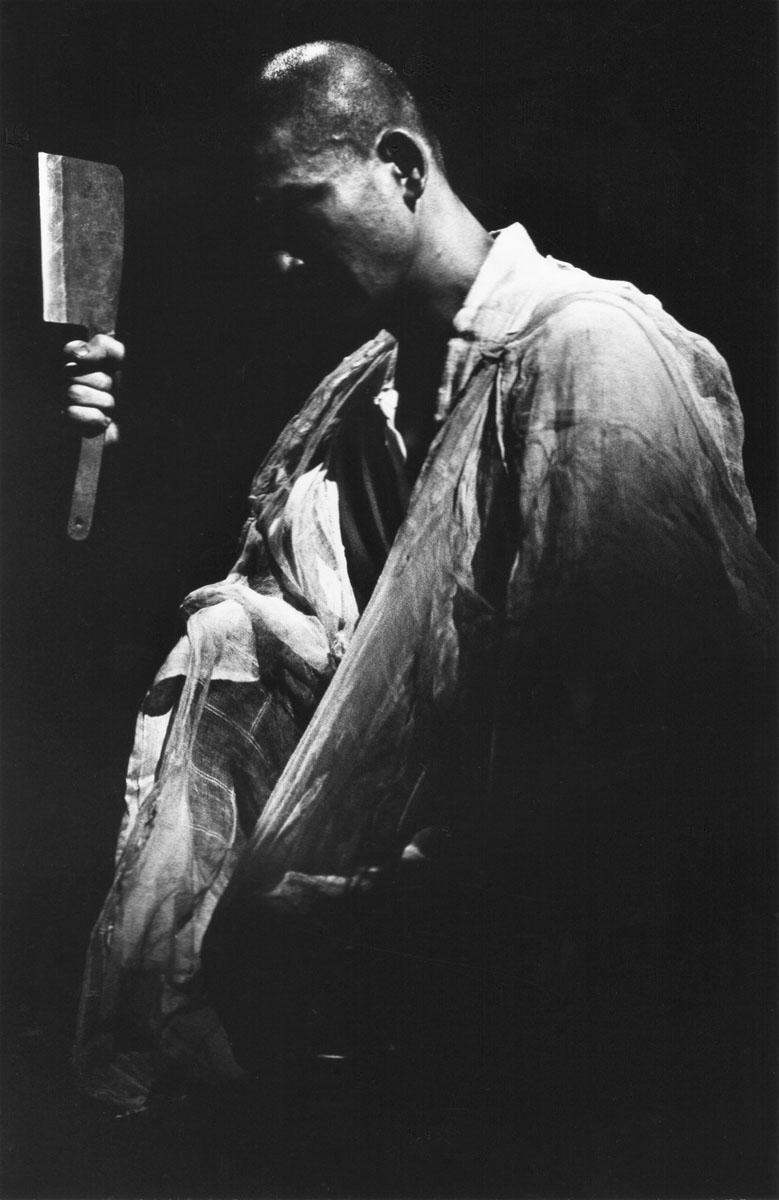

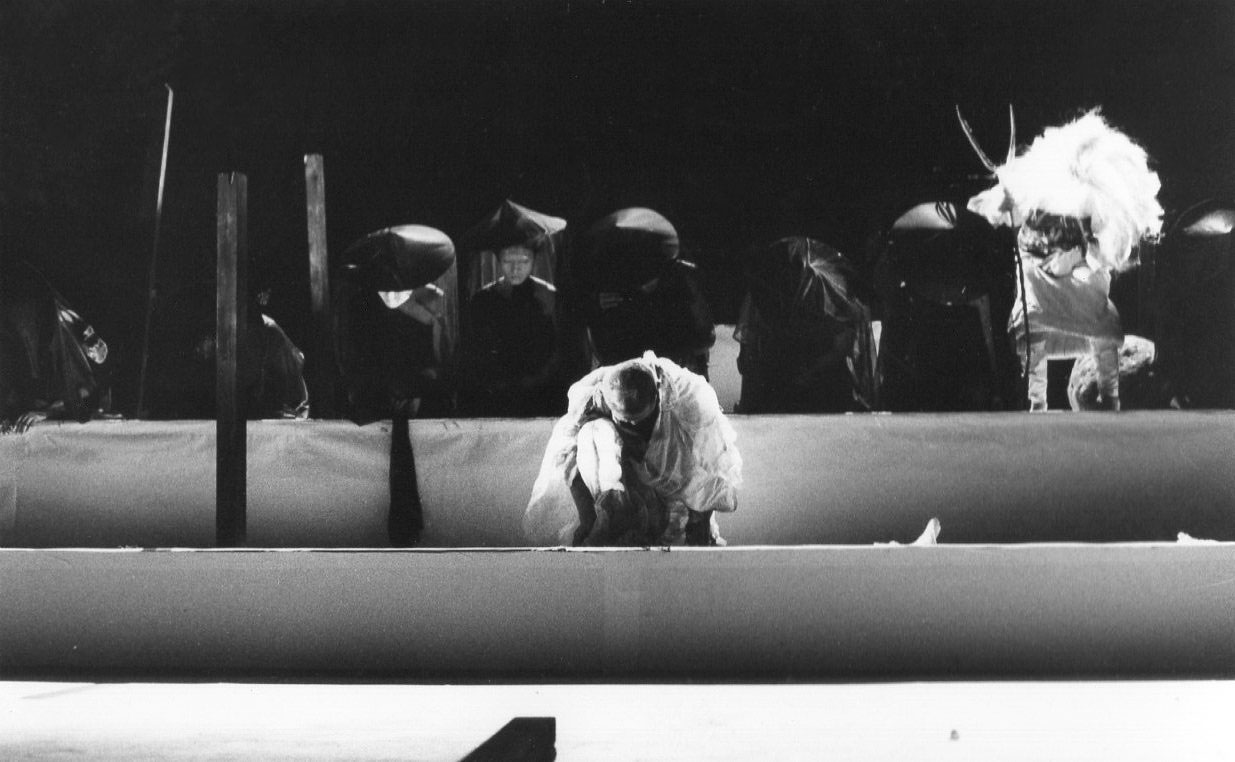

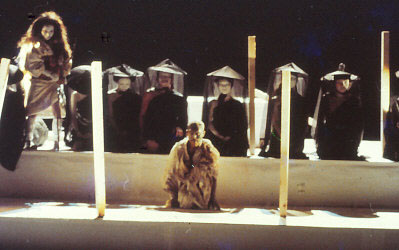

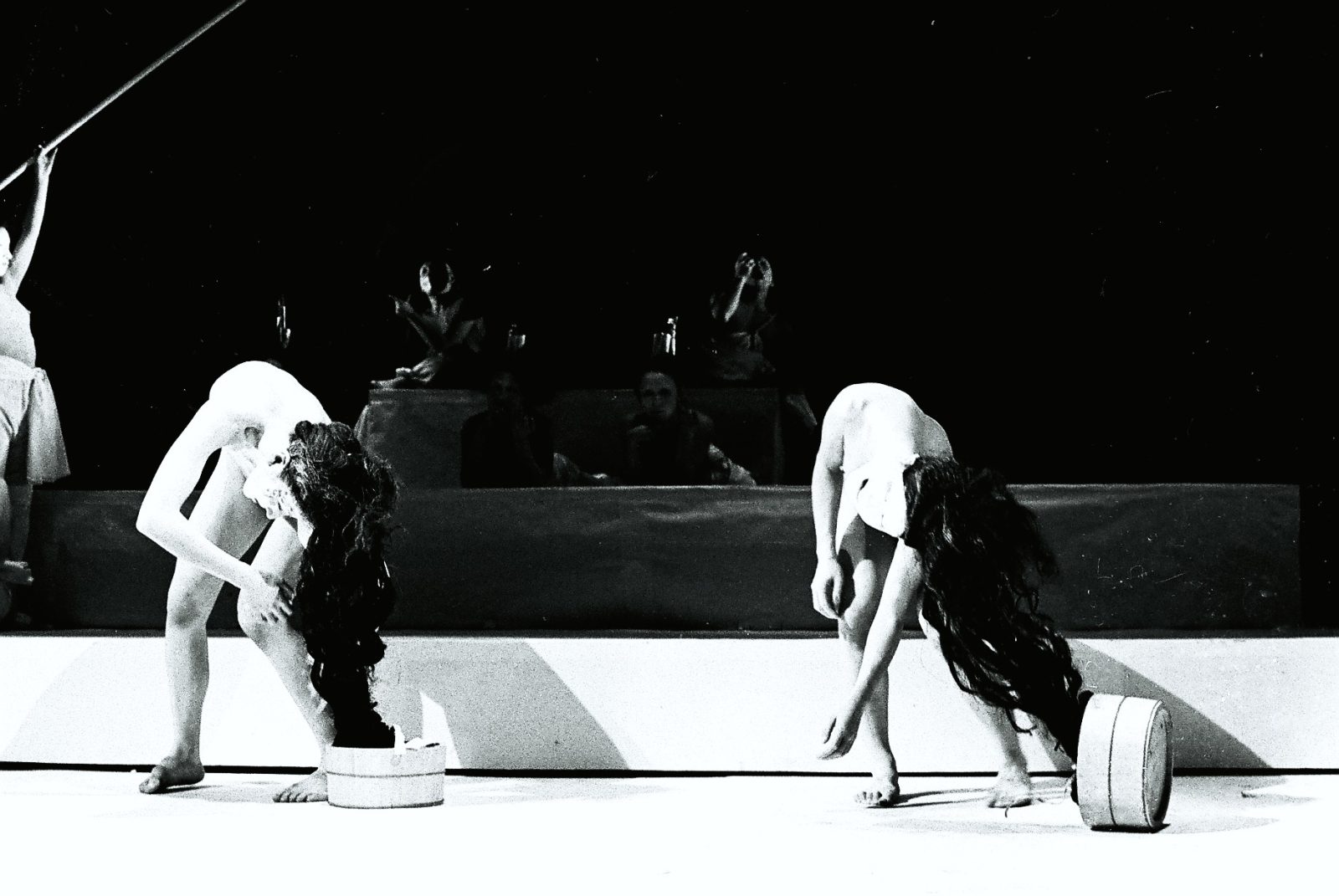

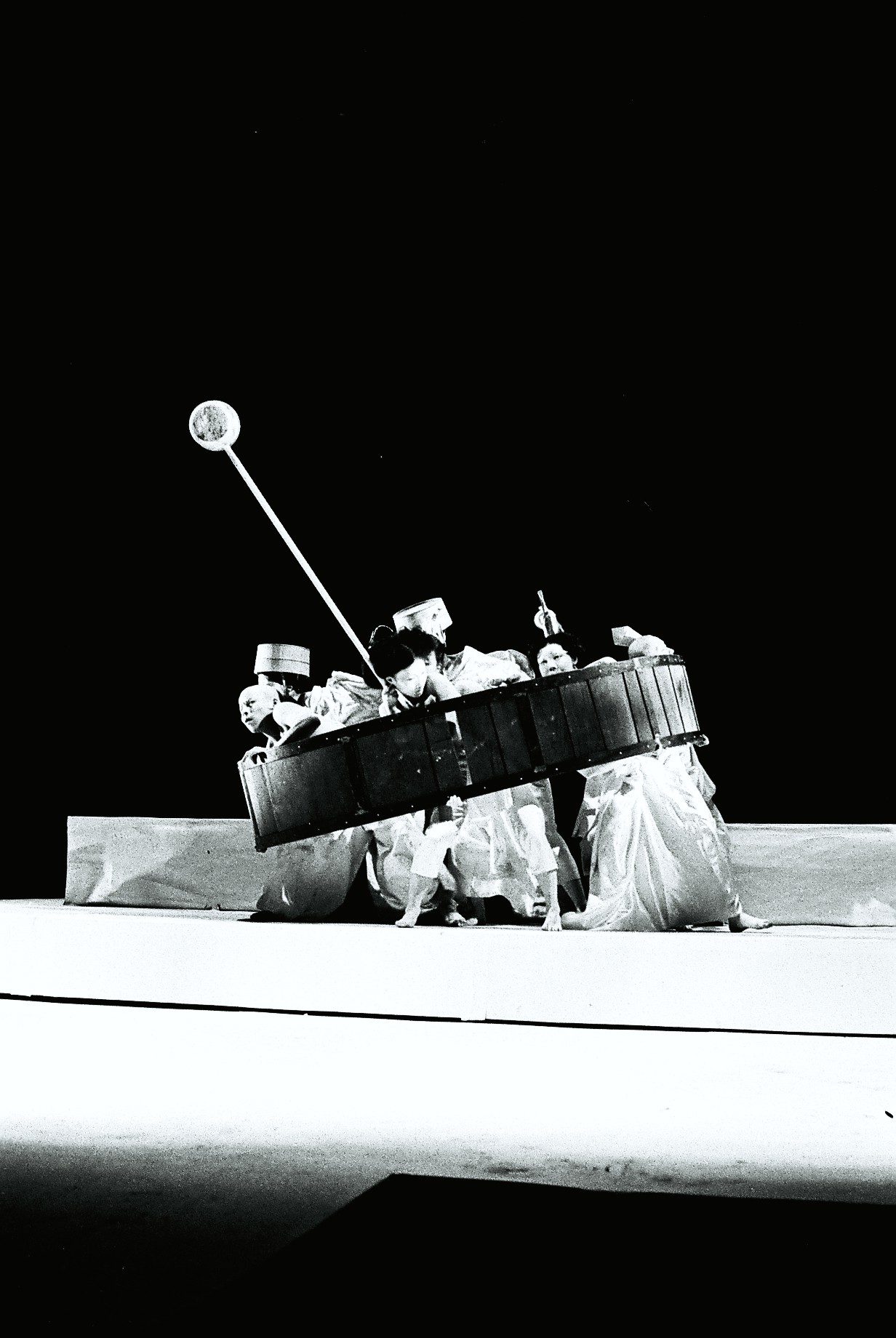

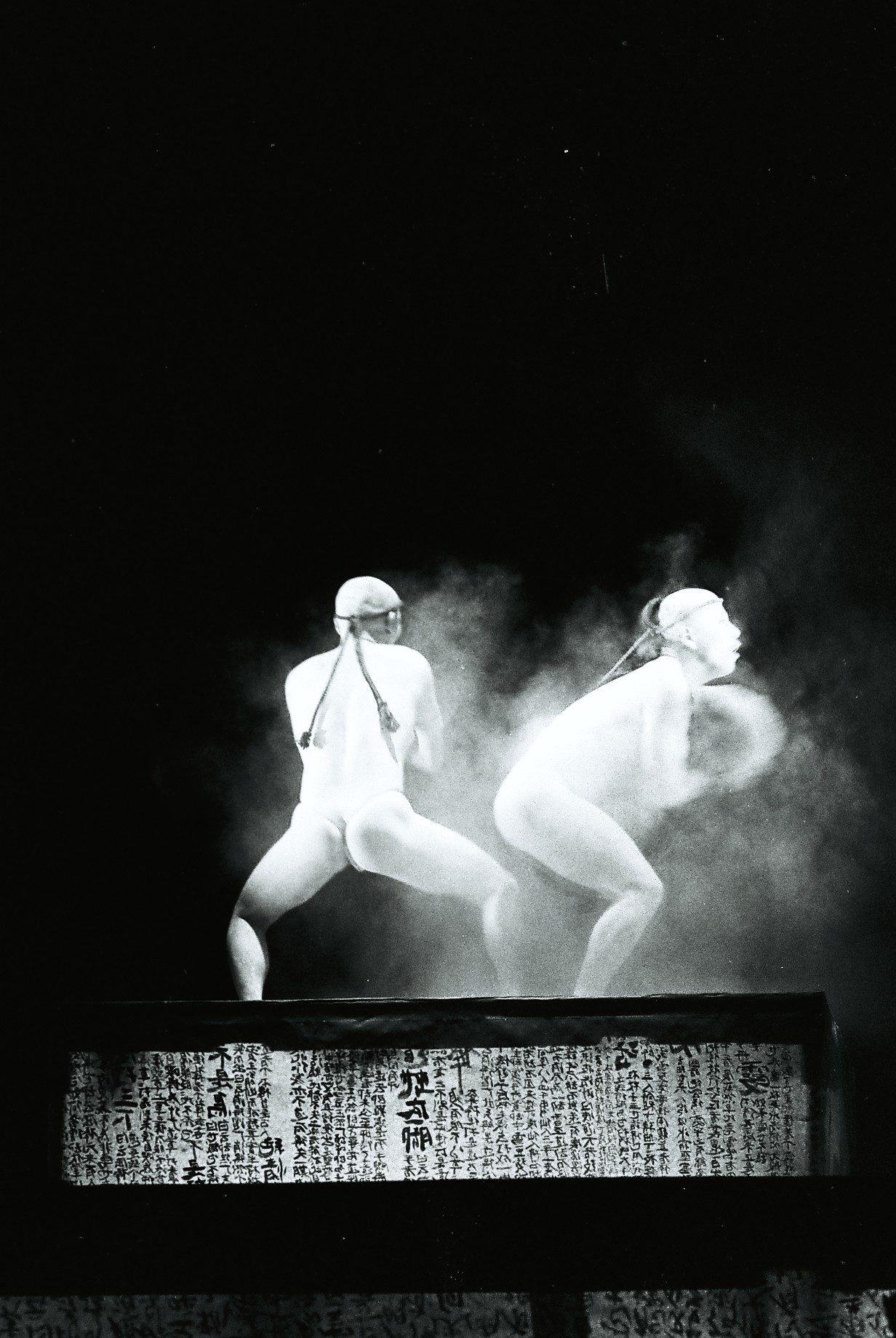

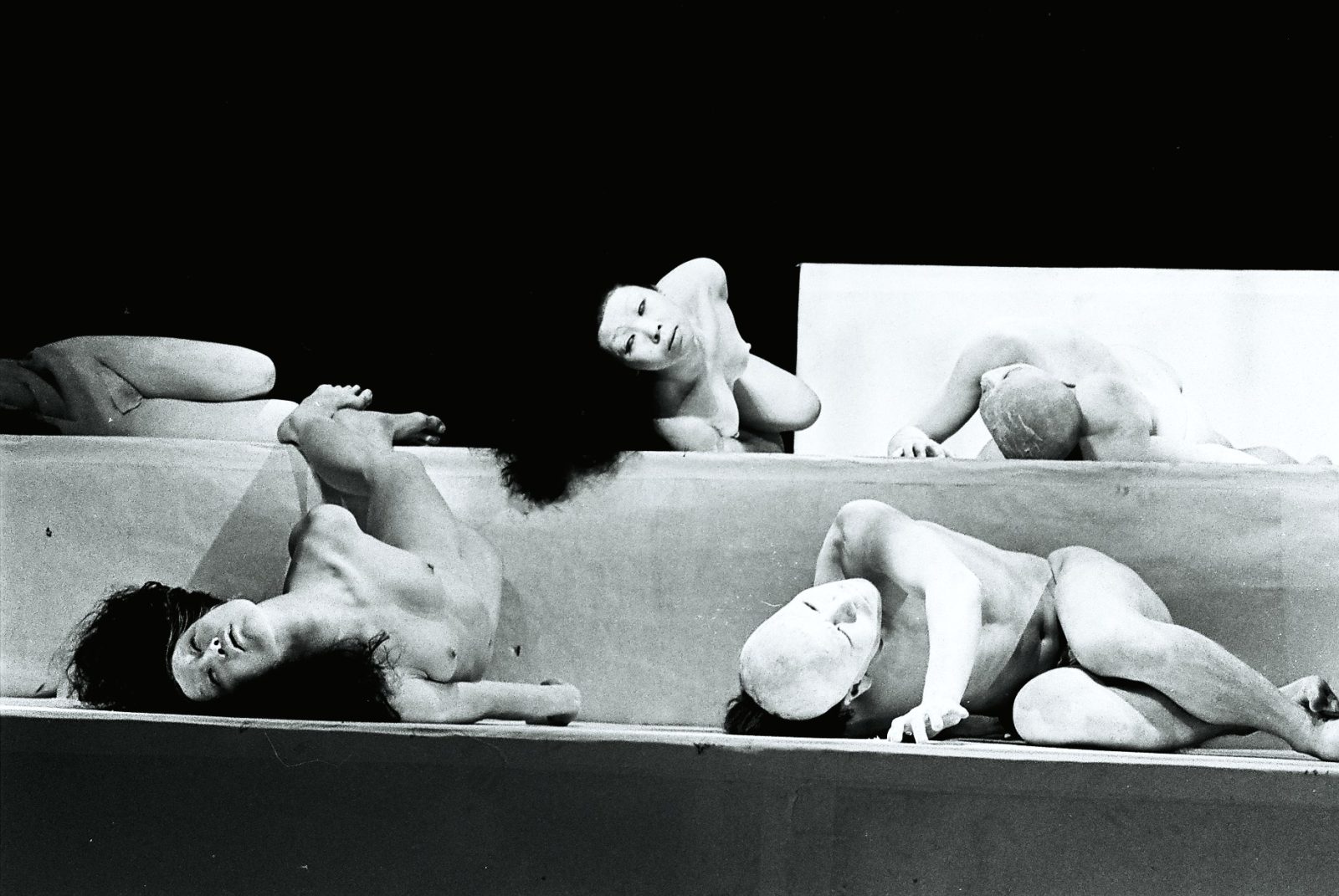

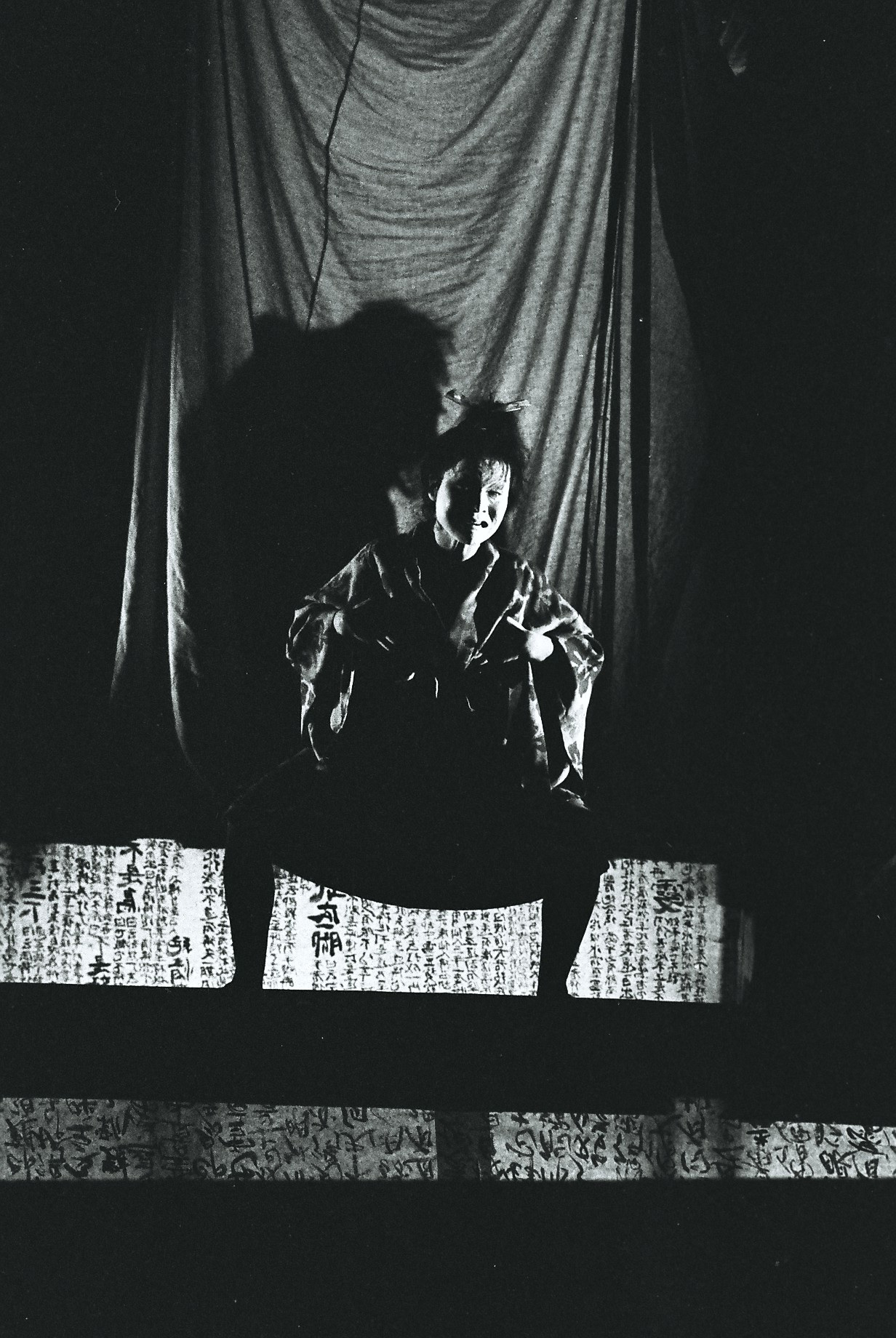

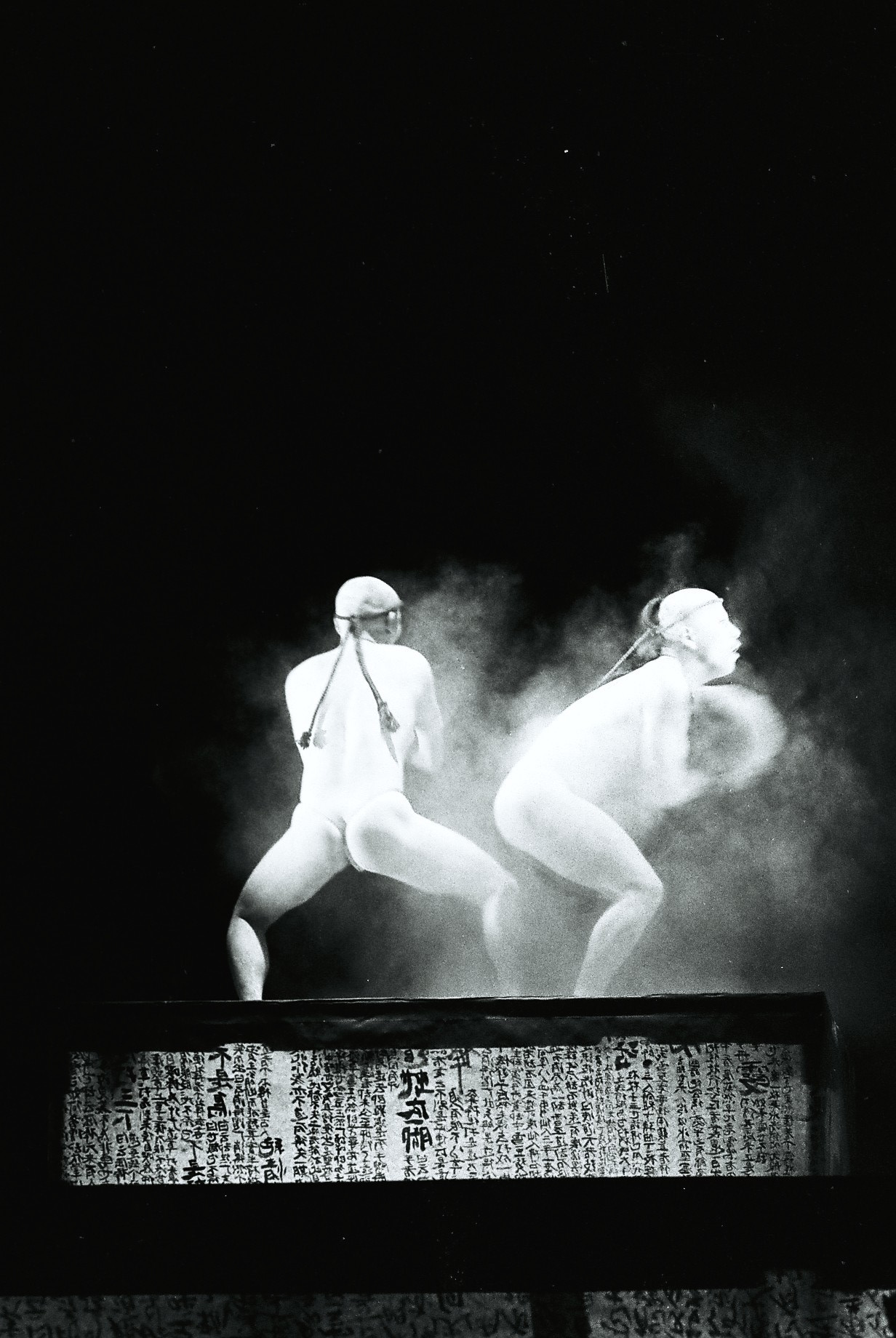

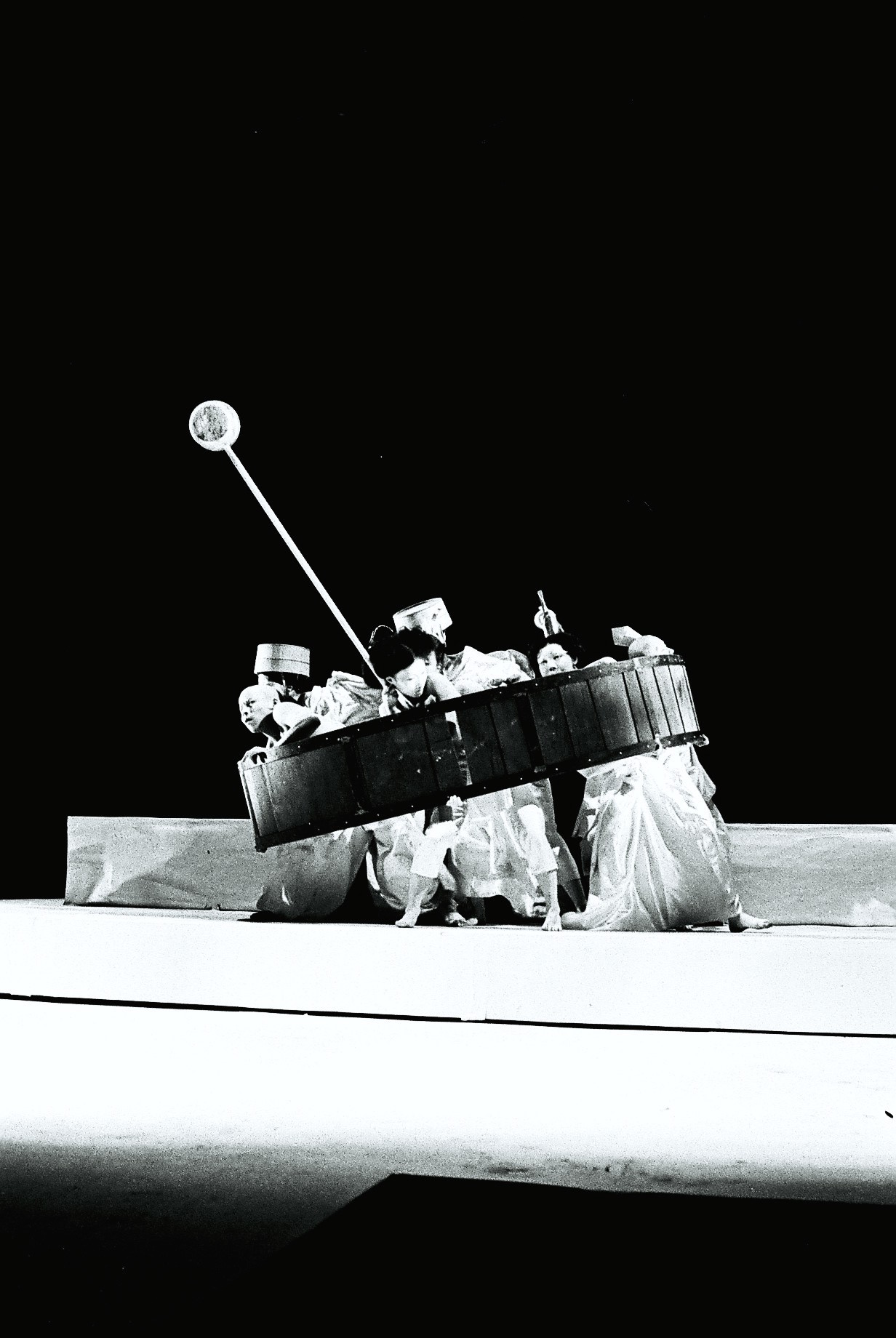

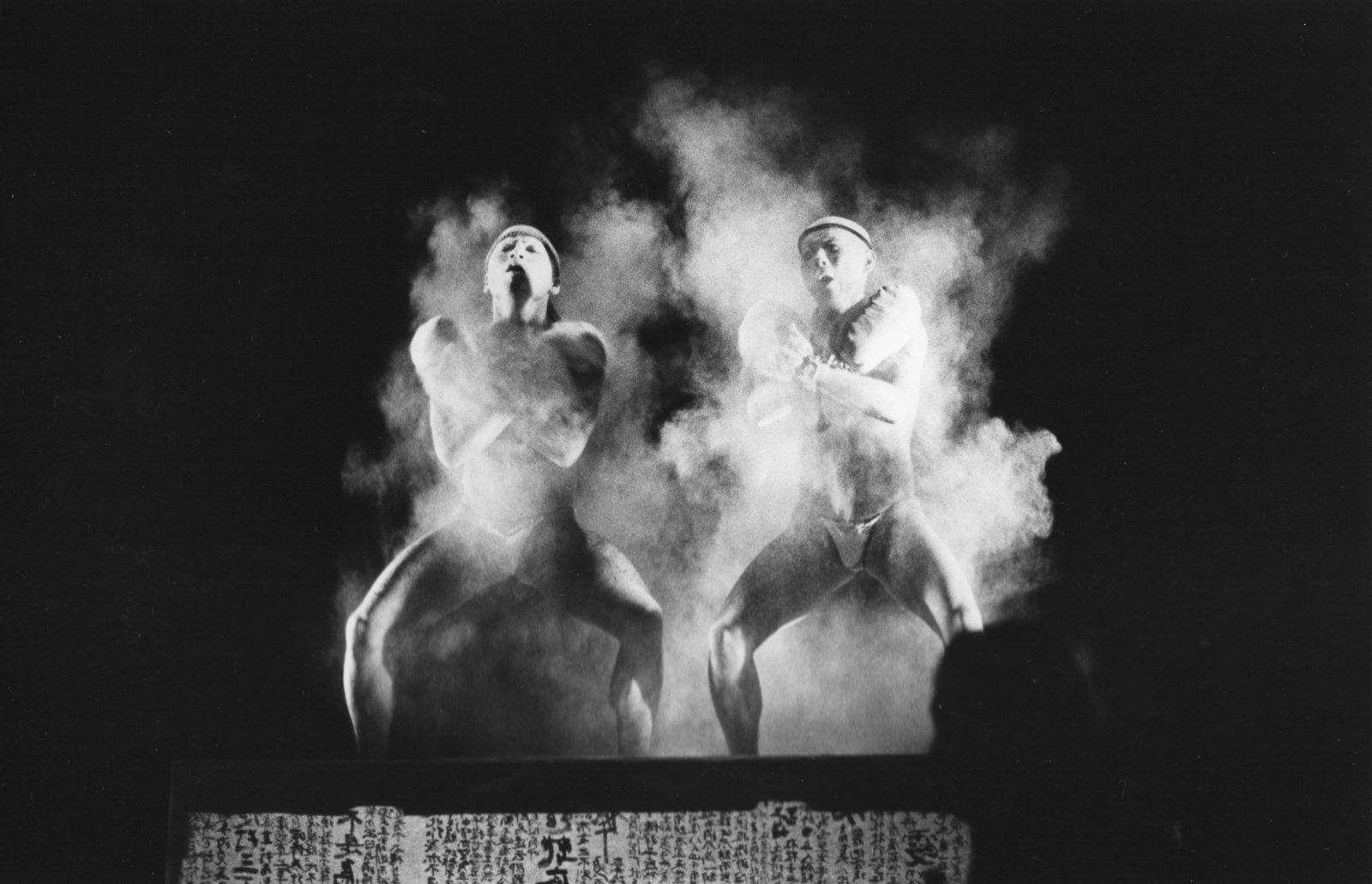

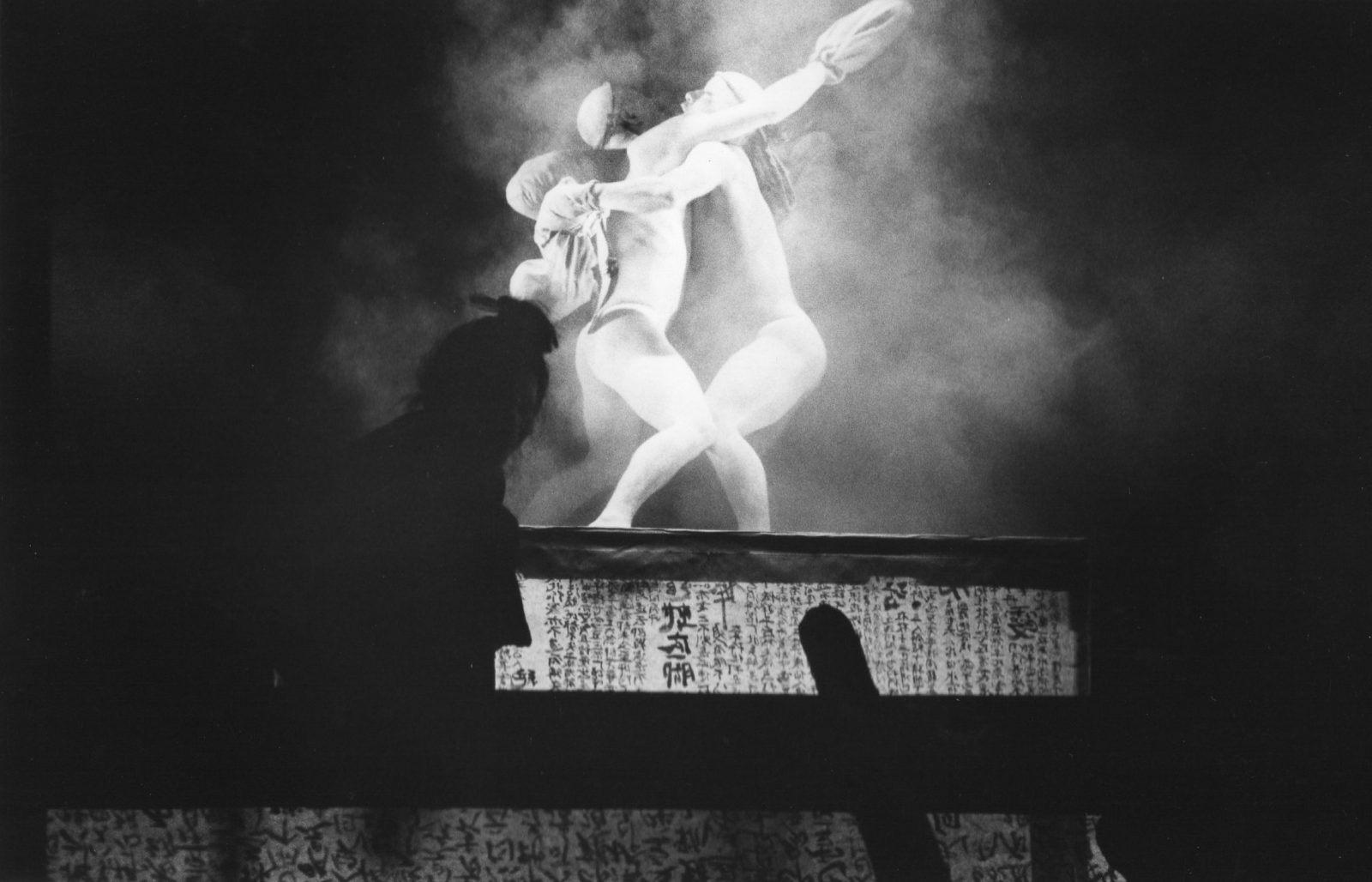

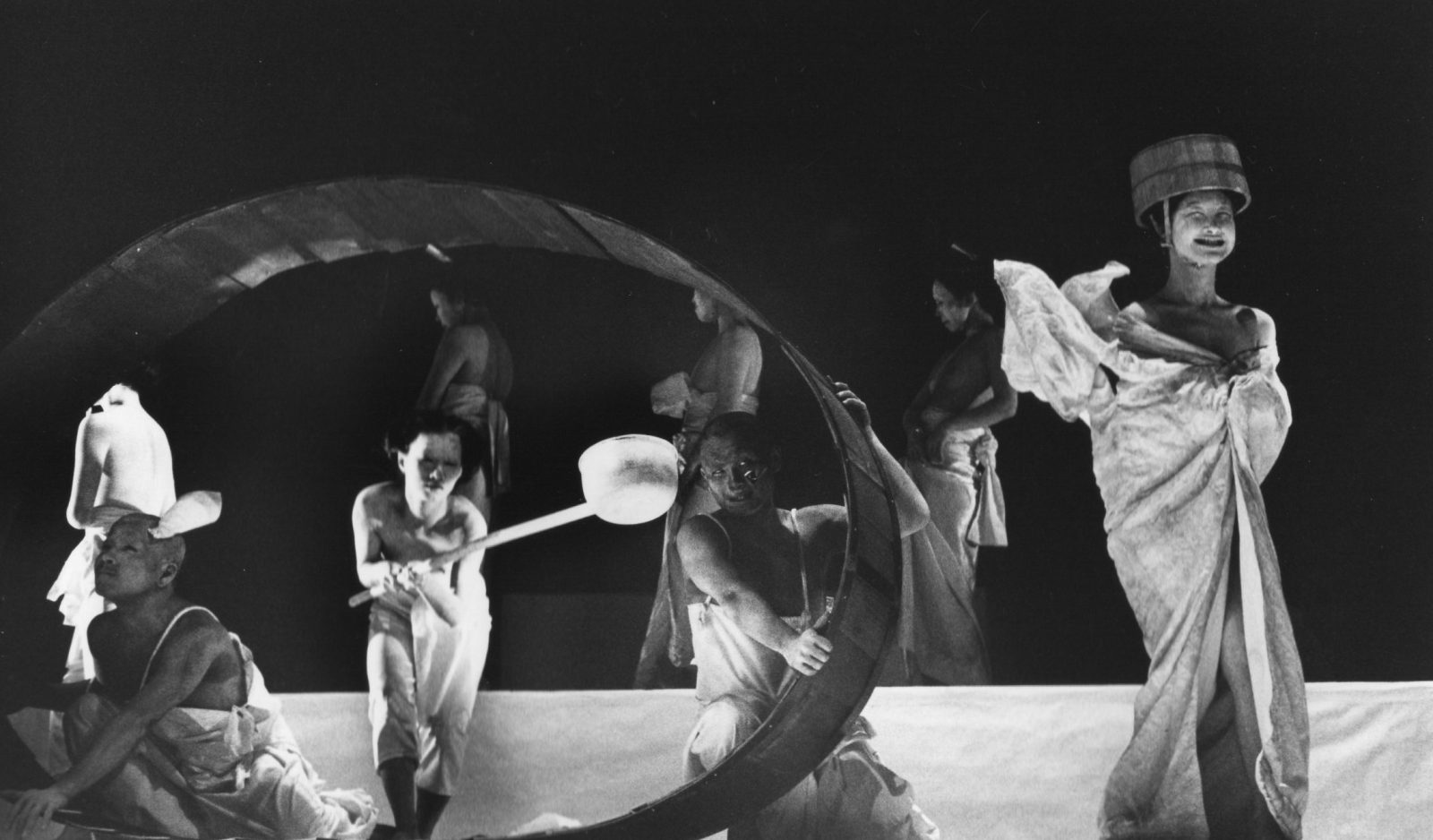

死の舞踏。舞踏病。集団ヒステリーとも見なされる江戸末期の「ええじゃないか」……。土方巽の指摘を待つまでもなく、歴史を俯瞰するならば、ただちに舞踏と病を関連づける多くの例証を得ることができるだろう。それらについて造詣を駆使し、日本的な形象、アジア的なものへと限りなく接近しつつ作舞された本作。白い舞台。花道。中央に配されているのは、大小三段、左右にそれぞれ回転可能な、重箱をひっくり返したような雛壇。その側面は室伏独自の筆跡でびっしり埋め尽くされ、内部に据えられた照明の効果で、経文めいた書字が闇にぼんやり浮かび上がる。本物の鴉。墓標めいた棒杭。西欧中世の“愚者の船(阿呆船)”を想像さす群舞。木乃伊が踊られることこそなかったが、濃密な死の気配漂う白い浴衣姿の室伏のソロ……。音楽のほとんどはライブで、佐藤康和(現YAS-KAZ)が世界中の鳴り物で、ときにエフェクターを通した声で空間に裂け目をもたらし、後藤治がシンセでそれに敏感に同調、異化。二人が繰り出す音の洪水を縫い、マスカーニのオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」のあまりに甘美な間奏曲がフィナーレを飾る。チケットは越前清水和紙提供の、とりどりの色鮮やかな和紙にシルクスクリーンで文字を刷り、舞踏手自らがショーの仕事や情宣の仕事で大忙しの合間を縫い、すべて手ずから折ったもの。公演前、今村昌平監督の映画「ええじゃないか」の大詰めに室伏と背火、カルロッタ池田が請われてエキストラ出演したのも不思議な縁。

(Y.O)