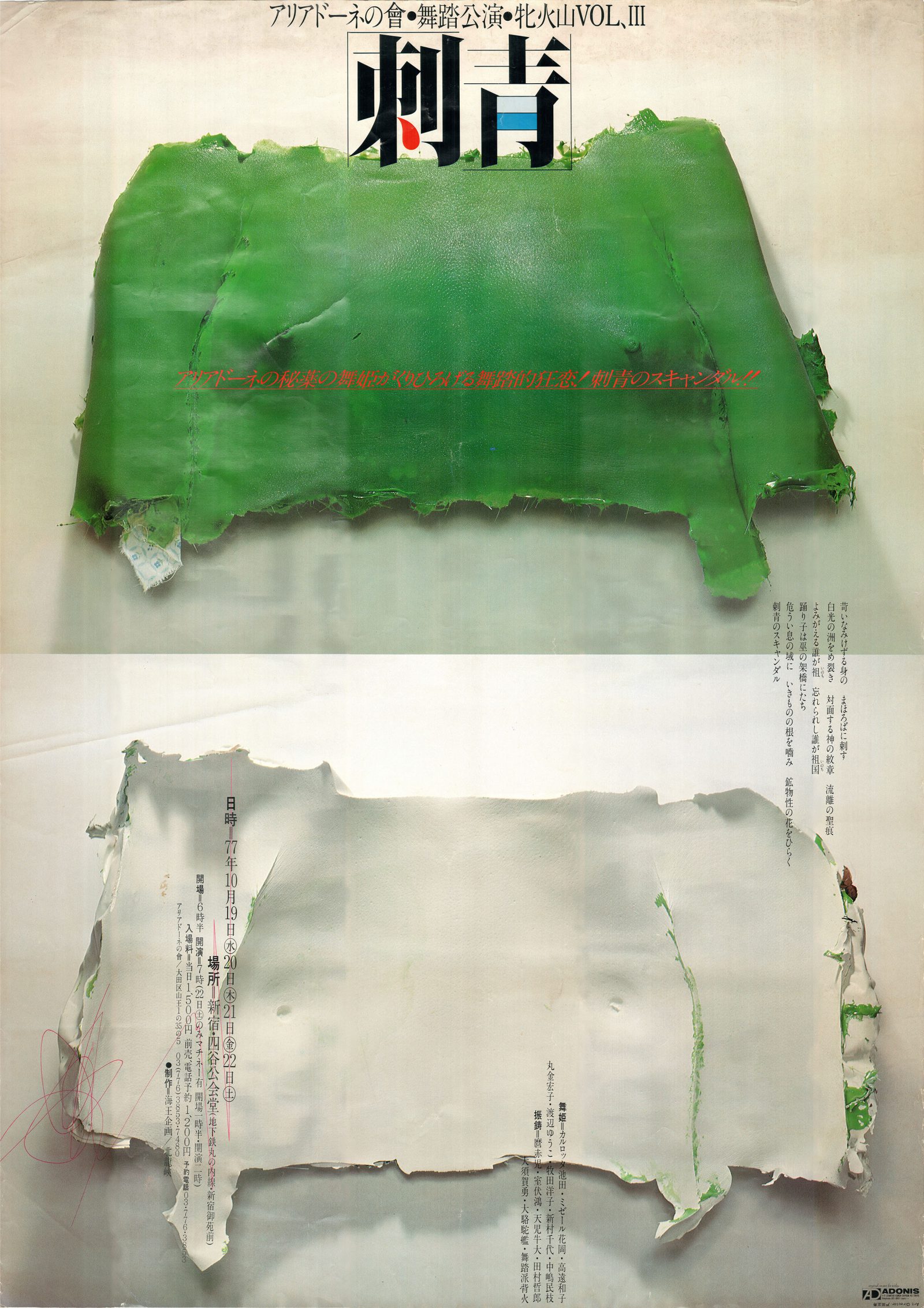

牝火山Vol.Ⅲ「刺青」

1977

Info

- 日時

- 1977/10/19-22

- 活動内容

- プロデューサー、制作、振鋳

- 開催地

- 東京

- 開催国

- 日本

- 会場名

- 新宿・四谷公会堂

- 開催事業名

- アリアドーネの會舞踏公演 牝火山 Vol. III

- 出演

- [舞姫]アリアドーネの會(カルロッタ池田/ミゼール花岡、高遠和子、丸金宏子、渡辺ゆう子、牧田洋子、新村千代、中嶋民枝)

- 制作

- 海王企画

- プロデューサー

- 室伏鴻

- 演出

- 麿赤兒

- 鋳態

- 麿赤兒、室伏鴻、天児牛大、田村哲郎、大須賀勇 、大駱駝艦、舞踏派背火

Description

女性たちが公然と舞台で裸身を曝す。それが集客戦略の要ではないにしても、「(アリアドーネの)私のマネージメントが稼ぎ頭だった」と笑う室伏にとって、スキャンダル性は、ある確信に裏づけられている。

風俗壊乱は一つの叛乱。剥き身という生は、犯罪に接している。裸体になることは、非日常的な状態なわけです。だから衣裳を着けている者からすれば、プライヴェートの、私的所有の部分が曝されるわけだから挑発的だ。誰のものかって? 制度的な衣裳=日常的なものの死、裏返し。ステージに出てきて裸体になることは、いわゆるAというアイデンティティーの死であり、AがAじゃない、非Aになるわけだ。ひぇーって(笑)。女の子にすると恥ずかしいわけじゃない?男だってそうですよ。土方さんのときは、最初、裸体になって稽古場に立つ。一番痛烈に自分の身体の他者性=死に直面させられることですよね。それからどうやって立たせるかということなんですよ。土方さんの志向も実際そうなんでしょうけど、裸体が並ぶと、いわゆる個性が際立つと同時に、その否定、無個性というものが出てくる。物質としての肉体が強調される。男が5人くらい一緒に顔を隠してグーッと傾いている作品がありますよね。ああいうマテリアルの中にある生命体(の死)、つまり非常にアンビヴァレントな状態は、身体にとっての“危機”だよね。そうすると、『おどる必要ない、立って傾け』となる。そこで『倒れませーん』と立っている、残酷で可愛くてちょっと真面目な滑稽さ加減。死の擬態。それが、土方さんの“クライシス=危機に立つ身体”。それはたぶん、カッコよくショーダンスしてしまうことの裏で、そこではインポテンツな存在そのもの、在り方そのものが、おどりとして成立していく。そこが私の好きなところなんだよ。

室伏・談

(Y.O)

「刺青」は名古屋鈴蘭南座、京大西部講堂でも公演された。

(K.N)