水中の活劇・静かな宴

S

室伏鴻の肉体は2つの方向をもっている。それはほとんど分裂する2方向でありながら、しかもそれらは分かちがたく結びついている。話を簡単にしよう。室伏鴻の肉体は鉱物なのである。一方は慎重に磨き上げた硬い玉であり、もう一方はサラサラと風に流れる、お互いを繋ぐものは何もない塵[ちり]の類である。もちろん、いまそれら2つのものが共存しているわけではない。そういうことはあり得ない。瞬間によって、いずれかにかしいでいるのである。方向として、室伏鴻の肉体は2つのものをもっているのだ。

この振り子を室伏はいつ手に入れたのだろう。大駱駝艦当時の彼は金属的なイメージであった。『男肉物語』[74年]でみせた銅板との踊りがこのイメージをつくったのかも知れない。それはいま思い出してもゾクゾクする、実に鮮やかな舞踏であった。ニブい光を反射させながら突っ立っていた金属の板が、ふいに身を翻したかと思うとシナって、踊り出したのである。観客は一瞬、何がおこったのかわからない。気がつくと、金属板は1人の男に操られており、その男は冷静な足どりで近づき、遠ざかって行った。こうして室伏鴻は1枚の薄い金属板から産み落とされた。そういうイメージであった。

舞台を裏側からみれば、その時室伏は銅板の陰にくぐまってジッと出番を待っていた筈である。金属板は銅でなかったのかも知れない。しかし、出の瞬間、自分を遮るモノを跳ね上げた時、彼は褐色の肌を獲得した──この“瞬間”は誰もみていない、彼と金属との純粋な密会である──と思われてならない。

これでひとつ。直截的な緊張感の獲得である。大駱駝艦でのその後は、彼にとって過渡期であったのだろう。大須賀勇と組んだ踊りは純度の高い金属というよりは、むしろアマルガムという印象であった。むろんそれは悪いことではない。求めればアマルガムもまた、舞踏の“最高形態”であり得る。ただ室伏は自覚的にそれを追求しなかっただけのことだ。さて、もうひとつ──風に流される塵の方はどうであったか。今度は何処にくぐまっていたのだろう。

北龍峡。舞踏派背火の結成から越前五太子・舞踏伽藍北龍峡の結成[76年]へ。おそらくこの間にゆっくりと変質させていったのだろう。大駱駝艦豊玉伽藍コケラ落とし『貧棒な人』[79年]での「木乃伊」の踊りは明らかに以前のものとは違っていた。全身を貫く鋭い緊張感が前にも増して痛く響いたというばかりではない。何かが風に舞ったのだ。ミイラのカサカサが風化したというのでもない。第一、あのミイラは砂漠のものではないだろう。実際にはあり得ないだろうけれども、それは湿気を十分に含んだ、むしろ半液体だけで出来た、さあ何といおうか、“日本の木乃伊”とでも呼ぶほかないものである。

「存在の際[きわ]、縁[へり]、隅[すみ]、鄙[ひな]、常闇[ひな]へ・・・」と室伏は語っていた。求心的にしかあり得なかった筋肉の緊張を、緊張を持続したまま他のモノに置き換えること。これは不可能である。だが痙攣をくり返す肉体も呼吸をする。吸えば吐くのだ。そして室伏は呼吸をする木乃伊になりおおせた。

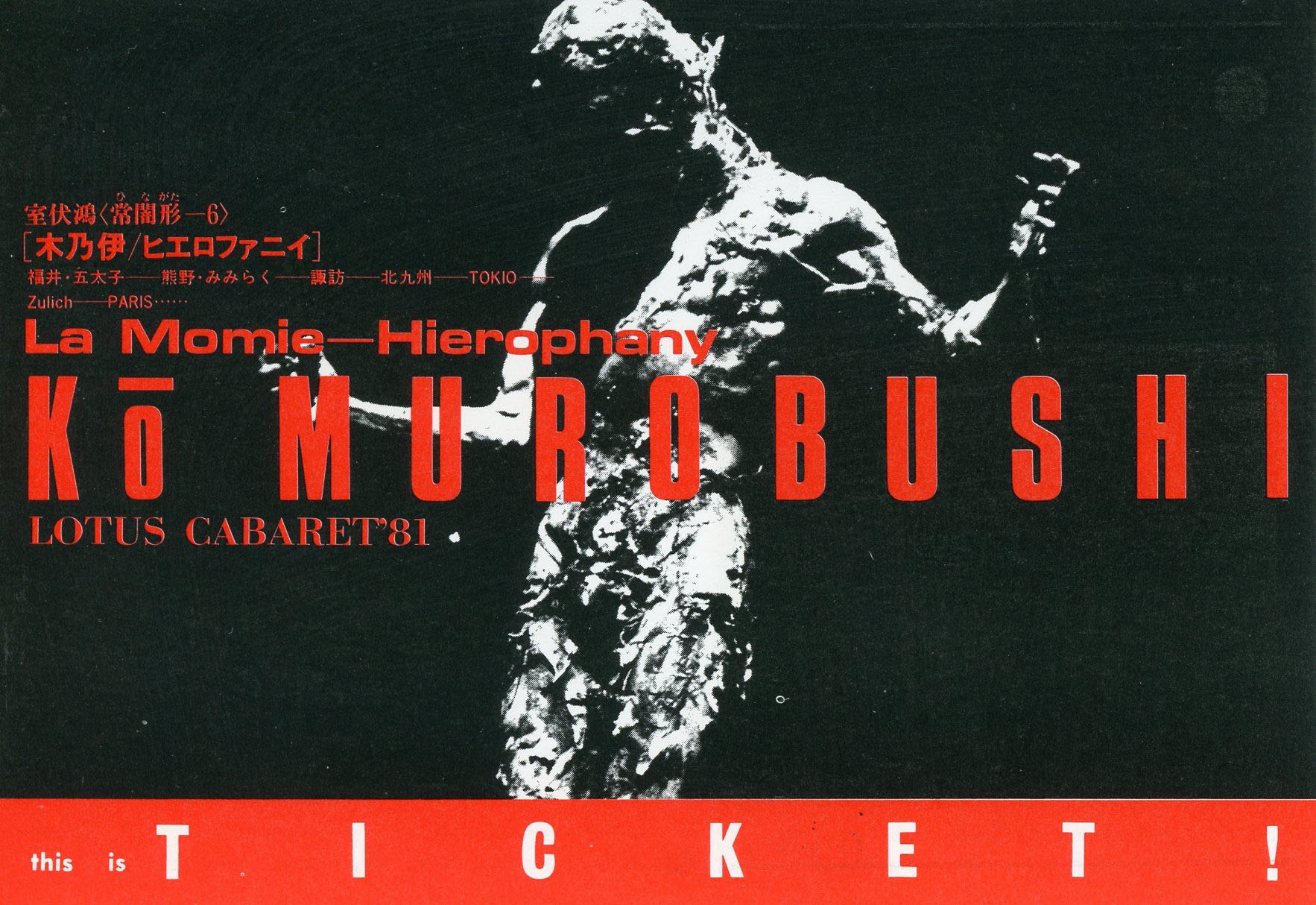

さて、室伏鴻リサイタル・常闇形6『木乃伊──ヒエロファニィ』である。これは「ヒエロファニィ」とはいうものの、実にフィジカルなミイラである。ここでの室伏は軽い。会場となった増上寺ホールは本堂の地下にある。山門から眺めた本堂は昼光のせいか、ホログラフィーをみるように存在感が薄い。ゆるい階段を降りながらイヤな予感に襲われた。これはまるで納骨堂だな。観客たちは暗い墓の中に吸い込まれてゆく。

照明が落ち、ザ・ザ・ザ、と海の音が響く。いや、実は波の音ではなく、3人の舞踏手が身に纏った和紙の擦れ合う音であった。しかし、やはりこれは水中の活劇である。水没した墓墳で繰り返される静かな宴の1コマであろう。戯画化された“土人”の風俗や、室伏の肉体を包むには薄すぎる衣裳も、未知の世界を開示しない。むしろ既知の像を二つ、少しずらせて重ね合わせた様子であった。古代人の描き残した壁画を、われわれは楽しい想像を交えて辿ればよいのだ。舞踏はもともと「類推の山」の中にある。

室伏鴻の肉体の二つの方向はいまだ揺籃期にある。肉体を金属に、金属を鉱物に、そして鉱物を重量のないものへ。それは〈常闇〉の中で永遠に続けられる錬金術といえるかもしれない。