About Shy

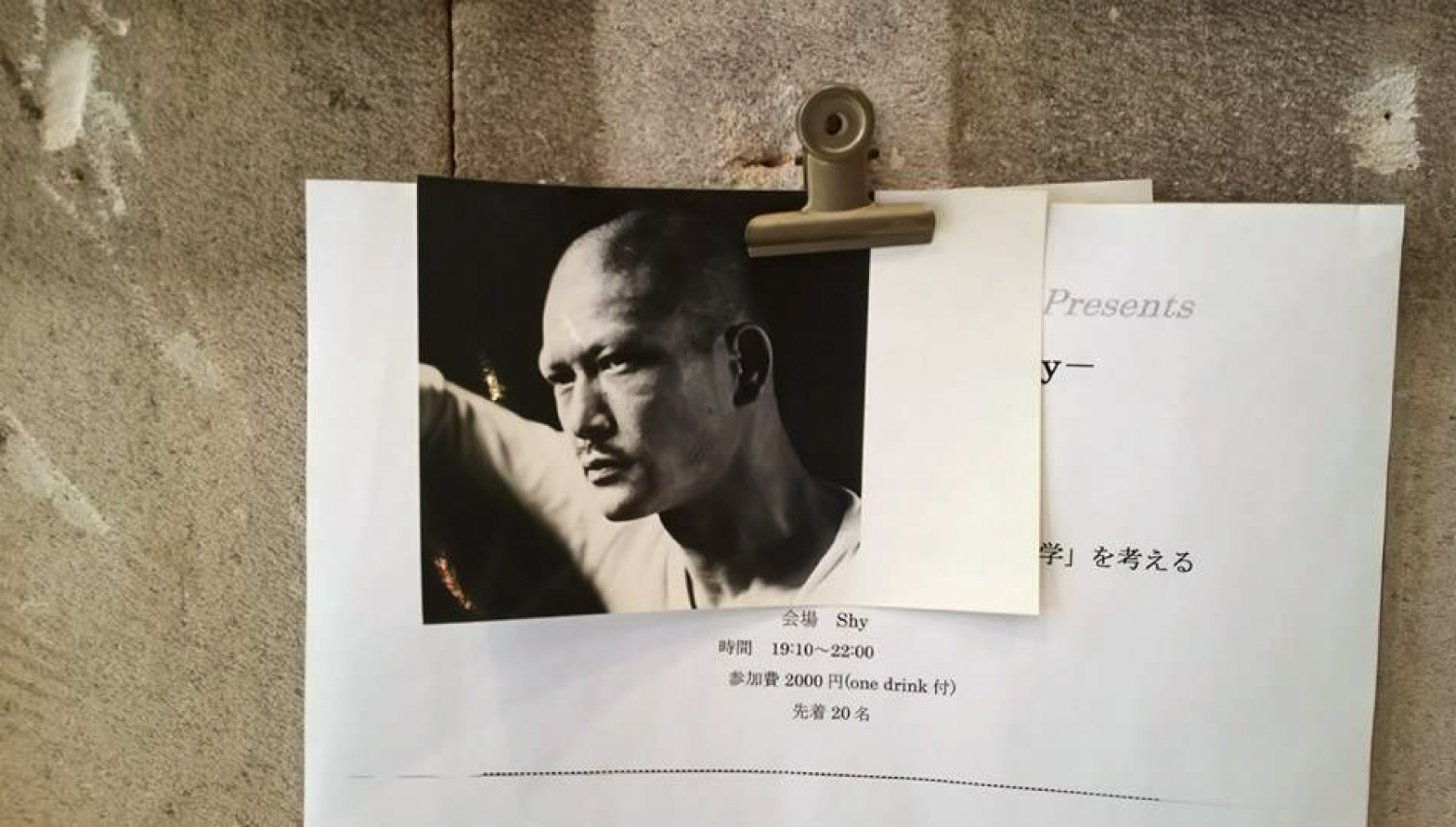

室伏鴻アーカイブカフェ“Shy”は、室伏の蔵書、資料を納めたスペースとして2016年3月14日、東京都新宿区にオープン。さらに、海外と日本の研究者による「室伏リサーチ」の拠点として研究会を重ね、継続的に情報を発信しています。

Shyに寄せて

1981年、室伏鴻は青山・キラー通りに“Shy”というキャバレー・シアターを設えたことがあった。室伏が、どういう企図でそういう空間を設けようとしたのか、今となっては確かめようもない。しかし、幾度となく交わした言葉の断片をつなぎ合わせてみると、彼の企図はおぼろげながら浮かんでくる。

例えば、1910年代から20年代にかけて、パリのオデオン通りにあった「本の友の家書店」。そこにはジョイス、ヴァレリー、ベンヤミン、ブルトン、そしてエイゼンシュタインやコクトーなどが集った。日本においても、1960年代後半から1980年代半ばにかけて、多様な運動のなかで、燃えさかるような祝祭空間が何度も現出したが、86年、土方巽の死は、幾多の運動が沈静化する方向を辿る、一つのきっかけともなった。

室伏は、80年代半ば以降のそういう風潮に抗い、運動をオルガナイズするような場所・空間を創ろうとしたのではなかったか。例えば、美術雑誌『芸術世界』の発起人や、バレエ・リュスの創設者ディアギレフ。彼もまた運動の結節点の一人であったが、何よりも一種の磁場の中心でもあった。ある場所に、ある人に、そこに様々な人が集まって、世界に対する見方や感性が変容していく、そういう空間を室伏は企図していたのではないか。

わたしたちは、年表をめくれば過ぎた時代のことは解るという楽天的な気持ちでいるが、そんなことがあるわけがない。1920年代~30年代のことはもとより1970年代~80年代のことも、すでに深い深い時代の古層に埋れてしまった。

2016年、室伏鴻はすでに喪われ、しかし、彼の企図・意思を継がんとする人たちによって、彼が世界への身体と意思を培った、書籍や資料を集積した小さなアーカイブが開かれるという。

1920年代~30年代が両大戦間期にあり、現在が1970年代~80年代からも遠く、ややもすると、世界に対する眼差しの多様さを否定し、閉じられた感受性のようなものに自らを画一化しようとする風潮の中で、その小さなアーカイブが、領域の外へと軽がると越境していく交通のチチェローネのようなものであらんことを願う。

中原蒼二